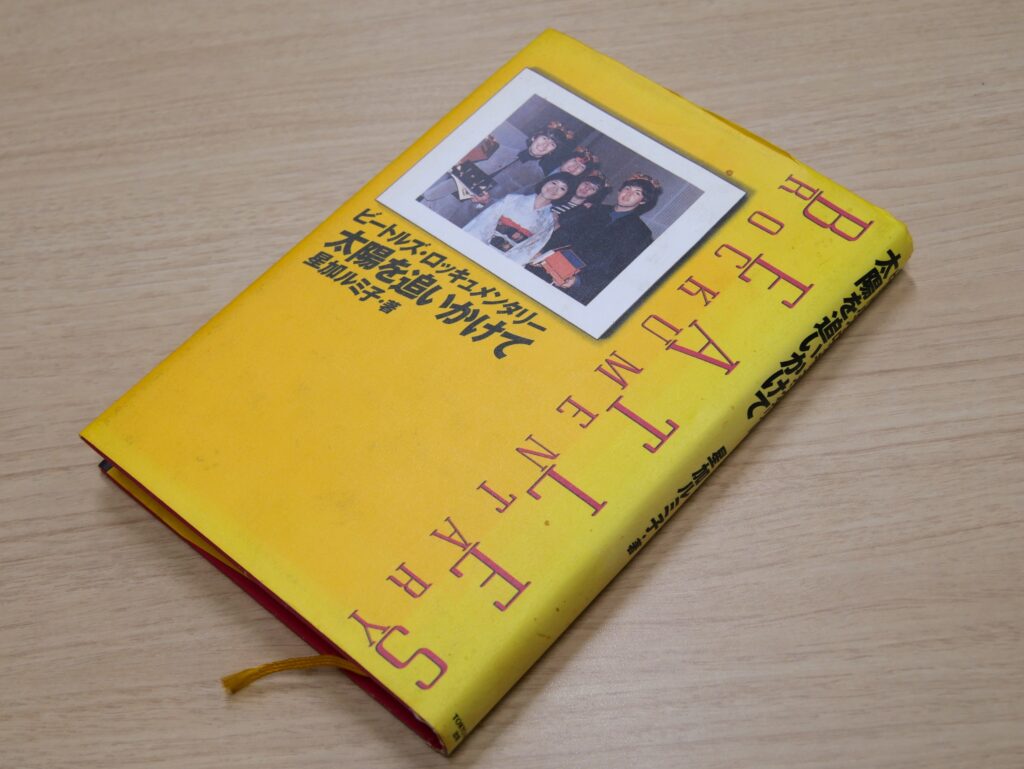

星加ルミ子さんといえば音楽雑誌「ミュージック・ライフ」(ML)の編集長を務め、日本人として初めてビートルズとの単独会見を行ったことでも知られる女性だ。

星加さんは1940年札幌市生まれ。父の転勤によって引っ越しを繰り返し、小学4年生の時に青森県八戸市に。三沢の米軍基地が近かったため、FEN(極東放送)がよく聞こえ、星加さんはアメリカの最新のポピュラーソングを浴びるように聞いた。

16才の時にFENで流れてきたエルビス・プレスリーの「ハートブレイク・ホテル」を聞いて、星加さんは「頭を殴られたようなすごい衝撃」を受けた。

その10代の頃の経験がのちにMLで働くことにつながり、さらにはジョン・レノン、ポール・マッカートニーと同じティーン・エージャー時代に、リバプールと八戸という同じ港町で、同じ音楽を聞いていたことから急速に接近することにつながっていく。

同い年のジョンにかけられた言葉が忘れられない。「ぼくたちは同じ港町で、同じ環境で育って、ぼくらはミュージシャンに、君は音楽雑誌の編集者になったんだね。頑張ろうぜ!」。星加さんはそれ以来ずっとこの言葉に励まされてきたのだという。

星加さんは偶然からMLで働くことになった。短大卒業を間近に控えたある日、銀座のACB(アシベ)というジャズ喫茶に行くと、机の上にMLが置かれていた。手に取って見ているとアルバイト募集の知らせがあった。電話で応募し、約半年間アルバイトとして働く。

それがきっかけで、卒業後にMLを出していた新興楽譜出版社(現シンコーミュージック・エンタテイメント)に入社し、MLの編集部員として働く日々が始まった。

当時のMLは、坂本九や弘田三枝子といったアメリカのヒットソングを日本語詞で歌う歌手ばかりを取り上げていた。当時の編集長は、そういった洋楽ポップスの日本語詞作家として知られた漣健児(さざなみ・けんじ)こと草野昌一氏だった。

星加さんが好きだったのはアメリカのポピュラー音楽だったので、一旦は辞めようと考えた。63年になり、ビートルズという人気バンドがいるというニュースが日本にも伝わってきた。草野氏は星加さんに「辞めないでいたら、いいことがあるかもしれないよ」という。

やがて日本にもビートルズのレコードが入って来た。レコード会社がある日、MLにアセテートのテスト盤「プリーズ・プリーズ・ミー/アイ・ワナ・ホールド・ユア・ハンド(抱きしめたい)」を持ってきた。星加さんも聞いてみたが、ピンとこなかった。

’64年になると、毎日午後3時ごろ制服を着た女子高生がぞろぞろとMLを訪ねてきた。ビートルズの音や情報を求めて、音楽関連会社をまわっていたのだ。星加さんが「まだレコードも出ていないのに」というと、洋雑誌を見たり、輸入盤を聴いたりしているのだという。

そういうこともあって、MLは大枚をはたいてビートルズの写真を買って、載せていた。ある日、草野氏は星加さんに言った。「ロンドンに行って、直にビートルズに会ってこいよ」と。星加さんは冗談だと思ったが、草野氏は本気だった。

まず、星加さんはビートルズのマネジャー、ブライアン・エプスタインに手紙を書いた。戻ってきた返事の答えは「absolutely not(絶対ダメ)」。「世界中のマスコミから写真やインタビューを求められているのに、1社だけに許すわけにはいかない」という。

だが、草野氏は「だったら、行くしかないな」と強気。伝手をたどりロンドンの関係者に連絡をとると「(’65年)6月がいいのでは。彼らは映画『ヘルプ』のサウンドトラックを録音する予定だから」との情報が伝えられた。羽田を飛び立った弱冠24才の星加さん。

ビートルズにインタビューができない場合に備え、彼らゆかりの地を回って取材をすることにした。まずはドイツの港町ハンブルク。ここはビートルズが武者修行をした所で、星加さんは彼らがライブを行ったスター・クラブ、カイザーケラーなどを撮影した。

次にパリに行った。カメラマンの長谷部宏さんと合流した。パリにおよそ2週間滞在してフレンチポップスのスターたちを取材した後、いよいよロンドンに入った。寒かった。ニューヨークからは日系2世のジョー宮崎氏が通訳として加わった。

星加さんは最初にブライアンを訊ねた。お土産を持っていった。本物の日本刀だった。イギリスも騎士道の国なので「samurai sword」がいいと思ってのことだった。ブライアンは目を見開いて、すぐにデスクの後ろの壁にフックを掛けさせて飾ってくれたのだ。

星加さんは「やった!」と思った。が、星加さんらがビートルズに会えたのはその3週間後、’65年6月15日のこと。ホテルに「夕方5時にEMIスタジオにお越しください」とのメッセージがあり、星加さんは持っていった着物に着替えて、迎えの車に乗り込んだ。

ミキシング・ルームが1階にあった。そこで会ったのがプロデューサーのジョージ・マーティンだった。「大きくて、とってもハンサムな人」だった。レコーディング・スタジオはひとつ下の階だった。ビートルズの4人は見上げて、ポールが「降りて来いよ」と合図をしてきた。そこで星加さんら一行は階段を降りて行った。

まず駆け寄ってきたのはジョージ・ハリスンだった。ジョージは星加さんの手をとって部屋の中央に連れて行ってくれた。そして星加さんの着物をべたべたと触り、「なんでこんなにスリーブ(袖)が長いんだ」とか、「なんでこんなにベルト(帯)が太いんだ」と言った。

星加さんは緊張からピアノに手をついてガタガタ震えていると、ジョンが「ピアノを揺らすのをやめてくれ」と冗談を言った。ポールは紅茶を入れて星加さんに持ってきてくれた。

言い渡されていた30分の予定が3時間近くになっていた。ジョンは「もし日本に行く機会があったら、スモウレスラーに会いたい」と言った。

星加さんはいう。「ビートルズは世界的なスーパースターでした。とっつき悪いのではないかと思っていましたが、実にフレンドリーで気取りがなく、私は胸をなでおろしました。特別な才能を持った気取りのない普通の男の子というのが彼らの第一印象でした」歴史的会見を終えてホテルに戻り、日本に電報を打った。たった一言「BANZAI!」と。

ビートルズとの会見の模様を伝えたMLの’65年8月号は飛ぶように売れ、いつもの5万部を大きく上回る25万部を売り切ったのだった。

文・桑原亘之介