チャリティーにはさまざまな方法があるが、小説を書くこと、小説を買うことによって誰かを応援するというのはすてきなアイデアだ。ご存じの方も多いだろうが、今年1月22日に発売されたアンソロジー小説『あえのがたり』(講談社、税込み2200円)は、「能登半島応援チャリティ小説企画」として刊行された。もちろん、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災地支援が狙い。「1万字のおもてなし」をコンセプトに、手元に置いて愛でたくなるような一冊に仕上がっており、好評を得て重版中だ。

▼「1冊でいろんな形で支援ができる」

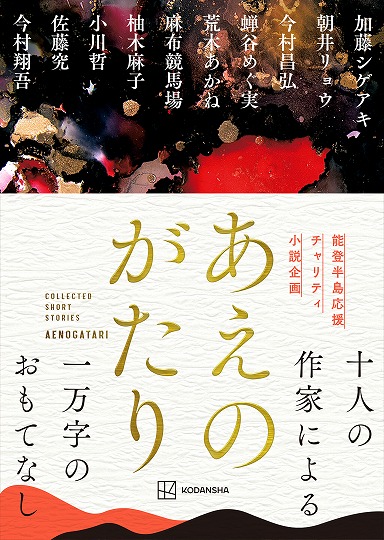

今回の企画の呼びかけ人は、同世代の作家、今村翔吾さん、小川哲さん、加藤シゲアキさんの3人。アンソロジーには、3人に加え、呼びかけに応じた朝井リョウさん、麻布競馬場さん、荒木あかねさん、今村昌弘さん、佐藤究さん、蝉谷めぐ実さん、柚木麻子さんを含めた10人が寄稿。各1万字という制限のもと、計10作品が収録された。本書の売り上げのうち、著者の印税相当額と講談社の売り上げ利益が能登半島復興支援として寄付される。

本企画のテーマは、「おもてなし」。『あえのがたり』というタイトルは、能登地方に伝わる伝統儀礼「あえのこと」から発想されたもの。「あえのこと」は「田の神様」へ感謝をささげる儀礼であり、「あえ=おもてなし」「こと=祭り」という意味があるという。物語という「あえ=おもてなし」を読者に届けようというのが本書のコンセプトだ。

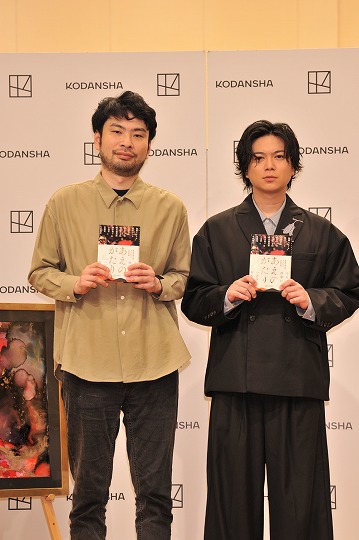

『あえのがたり』の発刊前の今年1月下旬、発起人である今村さん、小川さん、加藤さんが都内で、記者会見し、今回の作品への思いをそれぞれ語った。

会見の最後に「読者の方や、能登の被災地の方へのメッセージを聞かせてほしい」という質問が出た。

これに対し、今村さんは「能登の方々は、10人の作家がいるので、誰かみなさんの心に寄り添える作品があるんじゃないかなと思うので、そういう意味では楽しみにページを開いてみてほしいなあっていうふうに思います。それ以外の地域の方々、これは『買うだけで』って言ったらちょっと乱暴ですけど、みなさんに買っていただいたお金が誰かのためになる本ですので、そういう意味で言うとまず、みなさんの思いとつなぐ架け橋になる本になるので、ぜひお手に取っていただければなと思います」と呼びかけた。

続いて小川さんは「能登の方々に関してはもちろん本を読んでいただけたらうれしいですけど、それ以前に多分やらなきゃならないこととか、いろんな状況とかがあるんで、とにかくあの一日も早く、普段通りの生活に戻れるように願っています。読者の方に関しては、この本の場合、『本を買うこと』で、募金になっているので、気兼ねなくというか、ちょっとだけ能登のことを思いながら本を買って、買うことも支援になります。読んで能登について思い出すなど、考えることも支援になるし、1冊でいろんな形で支援ができるんじゃないかなというふうに思っています」と話した。

最後に加藤さんは「チャリティー小説をやろう、って言って、実際に被災地に行って、どこかで意義を感じながらも、『すべて僕のエゴなんではないか』と『本当に小説を出す意味があるのか』っていう部分も葛藤は少なからずあったんです。それでもやらないよりはやった方がいい。何か書籍でしかできないことがある。何より人の心や思いっていうのを物語を通して心を揺さぶることができたら、それが小説の力なんではないかと思い、こういった企画を実現するに至りました」とした上で「本当に純粋に面白い短編集ができたと思いますし、われながらとてもかっこいい表紙ができたので、飾っておくだけでもきっとに絵になるかもしれません。僕たちの利益になるわけではないので、能登のことを思って手に取ってもらえるとうれしいなあと思います」と力を込めた。

▼作品ができるまでをYouTube配信

『あえのがたり』は内容的にはバラエティーに富んでいて、ストレートに震災後の能登を舞台にした作品から、歴史小説、青春小説、SF小説、ミステリー風味、メタフィクション的、昔話風と、まさに十人十色。であるがゆえに、好みではない作品もあるかもしれないが、逆に言えば、お気に入りの作品にきっと出合えるだろう。

当代の人気作家の書き下ろし作品が10作、ゆるやかに共通したテーマで、いわば競作のような形で読めるのは小説好きにとってうれしいことだ。それを読むために本を購入すれば、それが被災地支援にもなるというのは、本当に素晴らしいアイデアである。「チャリティー小説」という企画が成功した証しとして、3月には早くも本書の2度目の重版が行われ、アンソロジーとしては異例の3刷が書店に並んでいる。

特筆すべきは装丁の素晴らしさだ。表紙のアートワークは、能登地域の伝統工芸「輪島塗」(わじまぬり)からインスピレーションを受けた加藤シゲアキさんが制作した。輪島塗の「黒」「赤」「金」が混ざり合う印象的な「絵」は、アルコールインクを撥水(はっすい)性のある紙に垂らし、インクのにじみや広がり、色の混ざりやにじみによって表現する「アルコールインクアート」という手法によって描かれている。

加藤さんの作品を全面に敷いたカバーと、和紙を思わせる紙に「金継ぎ」をほうふつとさせる箔(はく)押しをあしらった帯を含め、アートデザインを担当したのは装丁家の川谷康久さん。手元に置いて愛でたくなる伝統工芸品のような一冊に仕上がっている。

YouTube @KODANSHA Books&Comics では、『あえのがたり』ができるまでを追った「かたりごと-Document of あえのがたり-」を配信している。講談社の編集担当者はYouTubeのコンテンツについて「活字だけではなく、加藤さんらが能登にお邪魔した際に撮影した映像などがあり、ビジュアルを通しても、今回のアンソロジーの魅力を感じていただければと思います」としている。