2022年9月に『いいお店のつくり方』を出版した合同会社インセクツ(大阪市)の代表・松村貴樹さんが、共同通信社の「きさらぎ会」で講演した。出版不況、コロナ不況の昨今。小規模出版社として、「いい本」や「いい店」に関する自身の考えを述べた。

雑誌愛好家の少年、NY留学を経て編集者に

1976年に京都八幡市で団塊の世代の父のもとに生まれた松村さんは、長屋が縦に伸びたようなニュータウンの団地で育った。青春期は90年代。バブルの残り香がまだあった頃だ。

「クラブカルチャーが盛んだった時。雑誌もCDもまだ売れている時代で、そういう意味で豊かだった」

盲目的に雑誌を買い、音楽雑誌の影響を受けてマイノリティーに憧れた。たまたま、10日間ほどニューヨークを旅行し、日本の社会とは違うものを見た。

「当時、専門学校に通っていたんですが、作業員のような就職をするのが嫌だなっていうのを感じてはいたんです。じゃあ、自分に何ができるのかっていうのは、当時20歳の僕はそこまで見据えることができず、ただニューヨークに行くことが解決してくれるんじゃないかみたいな思いもあり、学校を辞めて、1年ちょっとアルバイトをして150万ほど貯金して、ニューヨークに行きました」

ニューヨークでは美術系のスクールに入るものの、世界から集まった作家志望の仲間たちを前に、自分の才能に不安を覚えた。そんなときに、元新聞社勤務で、ニューヨークで自メディアを立ち上げた日本人と出会った。

「僕が編集者になるきっかけを教えてくれた人。その出会いがきっかけで、元々雑誌が好きだったっていうこともありますし、この道に進むことに。いろんなことを教えてもらったんですが、グレーゾーンも含め世の中のいろんな人に会い、カルチャーショックでした」

ニューヨークで5年過ごし、一時帰国のつもりで帰国。当時はインターネットのポータルサイトが立ち上がり始めた時期で、映画の記事を書く仕事をもらった。その流れのまま、2006年に、合同会社インセクツを設立した。関西大手の京阪神エルマガジン社などから仕事をもらっていたが、2009年に転換期となる事件が起きた。それは、京阪神地区の老舗情報誌『エルマガジン』休刊の知らせだった。

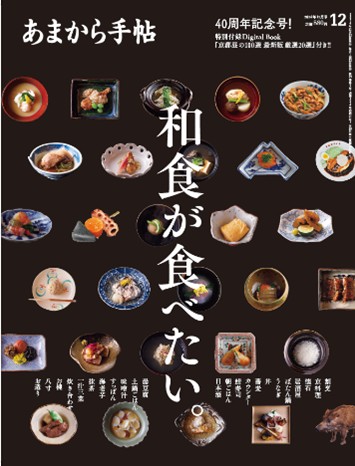

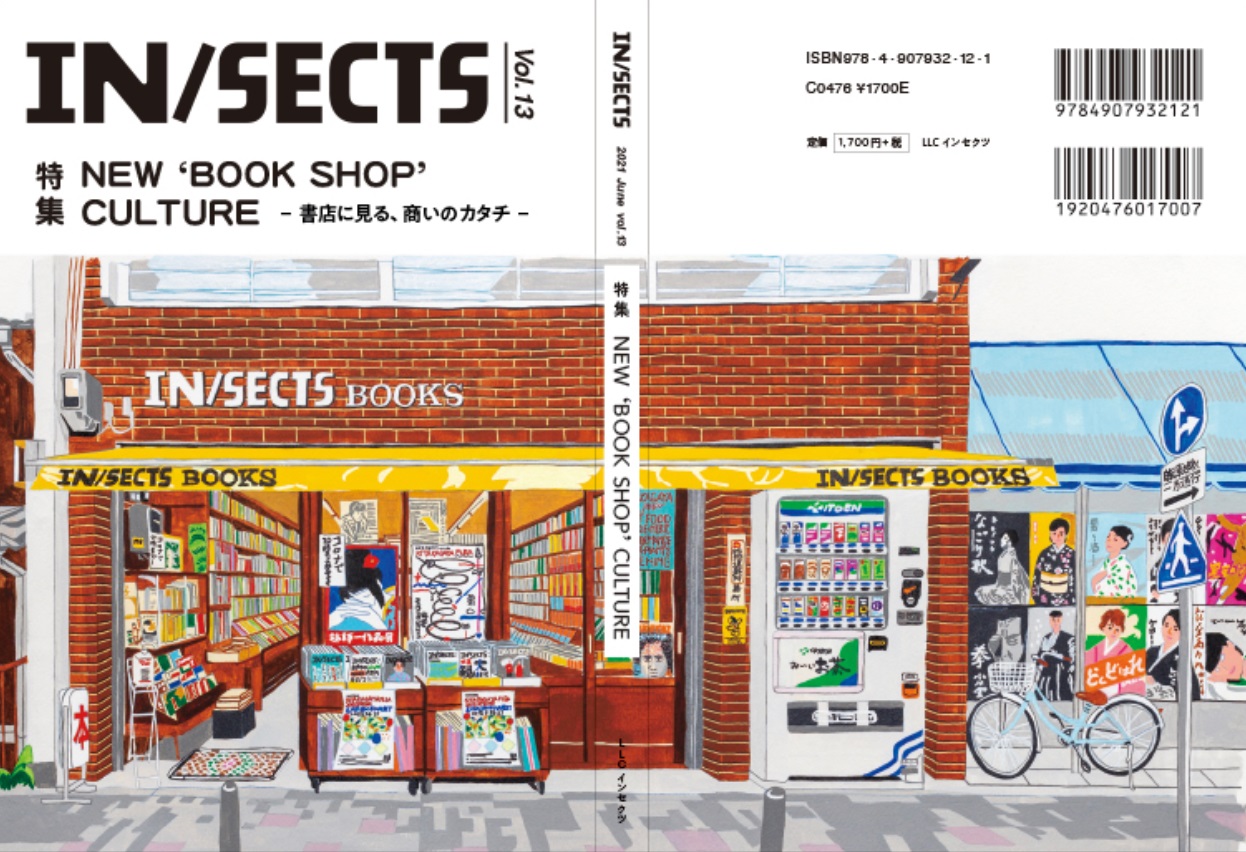

「総合情報誌でありながらも、面白い特集をやるイメージがあったので、なくすのは残念だなと思いました。そうはいっても自分のものではないので、何ができるかなって考えた時に、自分たちで雑誌を出したいなと思い、『IN/SECTS』という雑誌を創刊しました」

特集は「生駒が面白い。」裏面が坂本龍一さんのインタビューだった。

17の個人店に取材した『いいお店のつくり方』

2022年9月に『いいお店のつくり方』を出版した。普段から抱えていた疑問を一つの形にしたものだ。

「人に、『どこどこに行くんだけど、いいお店ない?』と聞いたりするじゃないですか。でも、何をもって『いい』って聞いてるのかが常々疑問で」

グルメサイトでは店が点数化されているが、梅田の中心にあるレストランと、新世界でおばあさんが一人でやってる店とを、果たして同一の価値基準で測れるのか。いろんな価値基準があっていいはずだ。「なのに、愛着が湧くとか、落ち着くといった価値は、数値化されない」。そんなモヤモヤの中で、店主へのインタビューを思い付いた。

『いいお店のつくり方』という『IN/SECTS』の特集2冊分を一冊の本にまとめた。

北加賀屋で始めたブックマーケット

大阪市住之江区の北加賀屋に、名村造船所跡という廃工場がある。4階建ての大きな造船所跡を使って、年に1回の「KITAKAGAYA FLEA & ASIA BOOK MARKET」というマーケットイベントを行っている。雑貨を販売し、ライブや食も楽しめる。雑誌の中で登場する人たちの「横のつながり」をどんどん広げられないかと考え、2016年から始めた。

「100団体ぐらいの出版社とか、書店も含めて登場します。その中に香港、韓国、台湾の出版社も、現地語で書かれている本を持ってきて、それを販売する」

アジアの人口が少ない国はどこも出版不況だ。香港も台湾も韓国も同じく本が売れない。

「そんな中で何か一緒にアイデアを共有できないかっていうことで、アジア系の出版社の人にも来てもらっています。昨年はものだけ販売していましたが、23年は(人も)動かせるかなと思って準備をしています」

ローカリティとは

松村さんは何を大切にしているのか。

「ローカリティです。地方、地元であったりというのが一つ。僕らでいうと、大阪というホームタウンがあるので、それも一つ。もう一つ言うと、精神的な距離感というのも、ローカリティだなと思っています。例えば、隣に住んでいる人のことは知らないけど、ニューヨークの誰々さんのことはよく知っている。どっちとつながりが強いのかというと、ニューヨークの人」

久しぶりに会ったとしても、すぐに共感できるような話題がある。そんなつながりのある人、つながりたいと思う人を取り上げ、紹介している。

「なぜつながりであったりとか、場所とか場所性みたいなことにこだわるのかっていうと、ローカリティの究極の形態って、僕の考えでは個人だなと。個人っていうのは、私であったり、皆さん一人一人ということ」

彼の考えはこうだ。

「個人が生かされないと楽しくないし、幸せじゃない」

だから、ローカリティを突き詰めていこうとしている。

32店舗のレシピを掲載した。夏恒例の書店のカレーフェアに並ぶなど、累計2万部のスマッシュヒット本。スパイスキットも販売している。

小さな出版社たちの台頭

「それってウェブメディアでもできますよね」

今のご時世、よくされる指摘だ。

「でもやっぱり、紙じゃないとしっくりこない。なぜかというと、物理的なものであって、限りのあるページ数っていう中に詰め込むからこそ、表現できることがあるから」

とはいえ、昨今の出版状況は明らかな下降トレンドだ。出版社数も当然ながら減っている。

「出版不況といわれてもうむちゃくちゃ長い。それは本当。売上高を叩き上げてるのは、半分が大手出版の3、4社。残りのほとんどの出版社が残りの半分(を分け合っている)」

しかし、出版不況は事実でも、別の側面も見えているという。

「地方というか、小さく出版をするっていうことが、今すごく増えているなという印象」

一人や二人で、自分たちの面白いと思えるものを発信し、読み手に届けるところまでを行う。そんな出版社が増えているというのだ。

大阪中津で生まれたシタール奏者の石濱匡雄さんの半生を描いたエッセー。インドで体感した文化の違いを48のエピソードでつづる。

大型書店以外で本を売る場所

直接取引してくれる小売店の増加も、小さな出版社の下支え要因だ。駅前にあるような大手書店は、流通を大きく回す必要がある。でも、10坪ぐらいの小さな独立系書店には、量を置き切れない。相性がいいのは、こだわりの本がセレクトできる小規模な雑誌や書籍なのだ。

「自分しか知らないような本を買いたいと来られる方がたくさんいる。そういったところに僕らの本が供給されて、読まれて、購入される。そういう動きがあります」

出版の現場と大きな流通が合わなくなってきているのであって、決して本が売れなくなったわけではない。そんな手ごたえがあるという。

「出版は右肩下がりですけど、小さいところを見ると、すごく元気なとこはいっぱいある。それが地方に点在していますよっていうことは言えるかなと思います。極端ですけども、1冊から流通させるという取り組みがされているのです」

世界のアートブックフェアの活況も、今でも本が売れることを物語る。

「特にアジア圏はすごく元気で、上海アートブックフェアは飛ぶように売れる。入場者の単価が、日本円で1万円から2万円。それが何万人。ジャカルタのアートブックフェアも同じ。要するに、届けようとする意志と、作れるものがあれば、売れる場所というのは確実に広がっている」

特集は「NEW‘BOOK SHOP’CULTURE -書店に見る、商いのカタチ-」。

個人で活動するということ

『いいお店のつくり方』は、コロナ禍中の人々の心の変化をすくい取ることにつながった。

「個人で活動することに対して、今の世の中って難しいこともありますけれども、本や食べ物の世界では、一方でやりやすくなってきている側面があると思っています」

コロナによるプラスの変化の一つが、店の営業時間に関する考え方だ。かつて営業時間は死守すべきものだった。私たちは、ウェブサイトや雑誌の記載に間違いはないと強く信じ、オープン時間に閉まっていれば腹を立てた。

でも、コロナによって、訪問前に営業時間を問い合わせる人が増えたという。

「これまでは、風邪を引いても熱が出ても開けないといけないのが当たり前だった。でも、そういう時には閉めてもいいんじゃないの?っていうムードがちょっとできた」

さらに、真摯(しんし)に考えるようになった。「どうすれば自分も幸せになれるし、店を存続できて、お客さんに理解をしてもらえるような形になるのか」をだ。

「『非合理なものの価値を共有していきたい』とおっしゃった人がいた。合理性ということで、全体の中で平均化されてきたものを、どうやって個人に取り戻していくのか。そんなことを考えて、こういう発言をされたんじゃないかなと思っています」

合理主義の追求により、ないがしろにされてきた個人やインディペンデントが、実は大事だったのではないか。その価値観を共有できる人がもっと増えてほしいと願い、阪神梅田本店で特別なイベントを企画した。

「自分で言うのもなんですけど、いいお店が結構集まったなって思います。皆さんが思う味みたいなところの部分でもいいお店。ぜひ足を運んでみてほしい」

書籍『いいお店のつくり方』(IN/SECTS)発刊記念「“いいお店”食の文化祭」は、阪神梅田本店食祭テラスで3月23日から27日まで開催。インセクツが食をテーマにセレクトした“いいお店”が、地元・大阪はもとより東京、栃木、愛知、鳥取、広島、京都、兵庫から集う。