なまはげ、きりたんぽ、温泉など、ユニークな風習や食事、いやされる環境で知られる秋田県。実はそれ以外にも、伝統的なお祭り行事や、歴史ある発酵食品、豪雪地帯ならではの雪を使ったアクティビティーなど、観光客を引きつける魅力がたくさん存在する。

今回は旧暦1月の小正月(こしょうがつ)に行われる伝統行事を中心に紹介する。気になったら、ぜひ「来てたんせ(来てください)」。

▽子どもたちが甘酒振る舞い、横手「かまくら」

小正月の代表的な伝統行事の一つが毎年2月15日と16日、県南部の内陸に位置する横手市で行われる「かまくら」だ。高さ3メートルほどの雪のドームの中に「水神(すいじん)様」がまつられ、子どもたちが「入ってたんせ(入ってください)」「拝んでたんせ(拝んでください)」と呼びかけながら、甘酒やもちを振る舞ってくれる。

かまくらは市役所本庁舎前や横手公園周辺を中心に約60基作られる。このうち50基は、市観光協会が認定した16人の「かまくら職人」が1カ月がかりで製作する。ブロック状に固めた雪を積み重ねていると勘違いされることもあるが、実際は①直径3.5メートルの円の中に雪を踏み固めながら山のように積み上げる②雪が落ち着く2、3日後に正面から縦1.5メートル、横1メートルの穴を掘り進める③壁の厚さが50~70センチになるよう内部を広げる④内部の正面に神棚を作る-という手順で完成。雪積みは丸1日、穴開けは半日がかりのきつい作業だ。

家内安全や五穀豊穣(ほうじょう)、商売繁盛を願い、約450年の歴史がある行事。武士の住む地域では旧暦1月14日に雪で囲いを作って中にしめ縄や門松を入れて燃やし、商人の町では同15日に井戸のそばに雪穴を掘り水神様をまつったのが始まりだそうだ。1959(昭和34)年から現在のようなかまくらとなった。かまくらの語源は「かまどの形に似ているから」「鎌倉大明神あるいは後三年の役(1083~1087年)で戦った武将の鎌倉景政をまつったから」など諸説ある。

立派なかまくらも2月17日以降、順次取り壊される。15~17日の雪まつり以外の日でも見られるようにと、2025年には新しい試みとして、国登録有形文化財の旧片野家住宅にかまくらとミニかまくらを設け、1月下旬から2月上旬までの週末に体験できるようにした。

▽ジョヤサのかけ声とともに、横手「梵天」

かまくらと並ぶ横手市の行事が梵天(ぼんでん)。長さ4メートル以上あるさおの先に、干支(えと)や人形の豪華な頭飾りが載り、「さがり」という長い布や、鉢巻き、神へのささげ物である御幣(ごへい)などが結ばれている。こちらは約300年の歴史があるといい、神霊が降臨するための「依代(よりしろ)」として、町内や職場ごとに工夫を凝らして作っている。

雪まつり2日目の2月16日に梵天コンクールが開かれる。17日には、はんてん姿の若者たちが「ジョヤサ、ジョヤサ」という独特のかけ声とともに、市中心部から約4キロ離れた旭岡山神社まで練り歩き、梵天を奉納する。ジョヤサの由来としては、夜叉(やしゃ)を除く「除夜叉」、ますます栄えるという意味の弥栄(いやさか)を増す「増弥栄」などが挙げられている。

2024年にかまくら、梵天を訪れた観光客は計約17万7000人に達した。ろうそくの炎がゆらめくかまくらや、鮮やかな色彩とかけ声が印象的な梵天を被写体に、映える写真や動画に挑戦してみてはどうだろうか。

▽雪上を火の輪が踊る、角館「火振りかまくら」

武家屋敷通りで知られる県中央東部の仙北市角館(かくのだて)町は、春はシダレザクラ、9月は曳山(ひきやま)を引き回しぶつけ合う「角館祭りのやま行事」でにぎわう。冬の風物詩は毎年2月14日に行われる「角館の火振りかまくら」。長さ約1メートルの縄を結びつけた炭俵に火を付け、縄の先端を持って、自分の体の周りを円を描くように振り回すものだ。

神聖な火で田んぼの厄(やく)を払うとともに体を清め、無病息災、家内安全など1年の無事を祈願する。「昔は、炭俵を集めて回るのは子どもたちで、子どもにも小さい俵で火振りをさせた。子どもが町内に仲間入りする行事でもあった」と仙北市文化財課の山形幸子課長は解説する。

雪でつくったかまどで門松などを焼き、その火を俵に付ける。俵を振り回すと火の粉が降りかかることがあるため、燃えにくい「どんぶく」(綿入れはんてん、どてら)や帽子を着用。小さな子どもは親に抱きかかえられるようにして、懸命に回す。一晩で使われる俵は1500個にもなるという。

始まりは400年ほど前ともいわれ、農民の火祭りだったとされる。目の不自由な城主に仕える家来が火振りのゴーゴーという音を聞いたところ、閉じたまぶたに火の渦が浮かんで見えたのをきっかけに年中行事となった-。そういう言い伝えもあるそうだ。

1960(昭和35)年ごろまでは町内単位で行われていたが、炭の需要が減って炭俵が不足して中断。1969(昭和44)年に観光協会が復活させ、約20年前には40カ所近くまで増えた。だが炭俵の製作者が減少している影響で、2025年は旧角高グラウンドなど2カ所の主会場のほか、町内約20カ所の一般会場で実施される。

観光客にとってうれしいのは、主会場では住民でなくても参加できる火振り体験が予定されていること。市とJR東日本などは、案内人による歴史語りと専用のはっぴを着用しての火振りかまくら体験をセットにしたツアー(20人)を募集、2025年分は3日間で完売するなど人気を集めた。

2月14日はバレンタインデーでもある。恋人、友人、家族など大切な人と、勇壮かつ幻想的な光景を楽しむのもいいかもしれない。

▽タラ行列5年ぶり復活、にかほ「掛魚まつり」

「かけよ」と読む「掛魚」は、漁師が氏神様に供える魚を指す。県南西部の海沿いのにかほ市金浦(このうら)地区では、立春のころの毎年2月4日に大きなマダラを金浦山神社に奉納する「掛魚まつり」(別名タラまつり)が開かれる。

漁師たちは重さ10~15キロもあるタラを荒縄で竹ざおにつるし、二人がかりで肩に担ぎ、金浦漁港から神社に向け列をなして出発。氏子総代の佐藤雄幸さんによると、以前は漁師が個別に奉納しており、行列形式になったのは30年ほど前から。新型コロナ流行で一時中断していたが、2025年に行列を再開し、住民たちは5年ぶりの復活を拍手で祝った。神社に着くと、神楽が奉納され、運ばれたタラは階段わきに並べて供えられた。

鳥海山を背にした金浦は、鎌倉時代から天然の良港として栄えた。江戸時代初期に漁師が港近くの神社に魚を納めた。それが地区全体に広まり、350年ほど前にはタラ漁が伝わって金浦が本場になると「大きく見栄えが良いタラを奉納するようになったと聞いている」(佐藤さん)。明治時代からは、合祀(ごうし)された金浦山神社に奉納されている。

願うのは海上安全と大漁。青森県沖から山陰沖にかけて広く分布するタラの漁は、真冬の1~2月が最盛期で、気象条件はひときわ厳しい。1738年には大しけのため漁船十数隻が転覆し86人が死亡し「村に大人の男がいなくなった」と伝えられている。命がけで漁に臨む漁師たちの願いが、掛魚まつりには込められてきた。

近年は地球温暖化による海水温の上昇や環境変化のためか、タラの漁獲量は減っているという。「だだみ」と呼ばれる白子を持つオスは、メスより高価で、地元でも8キロ級で1万5000円以上と、まさに高級魚。2025年のまつり当日は、金浦山神社向かいの市労働者研修センター「エニワン」ではタラ汁や特産品を販売。また、2月2日には祭りとは別に、市内の観光拠点センター「にかほっと」でタラ汁販売などが行われた。

ところで、おなかいっぱい飲食した時に使う「たらふく」の語源をご存じだろうか。当て字で「鱈腹」とも書くため、大食漢で腹がふくれあがったタラと思われがち。しかし水産庁は「諸説あり」としながらも「『足りる』『十分になる』の意味の動詞『足らふ(たらふ)』に副詞語尾の『く』が付いたことが語源になったそうです」とタラ語源説を疑問視している。

▽『ルックバック』の舞台、にかほ

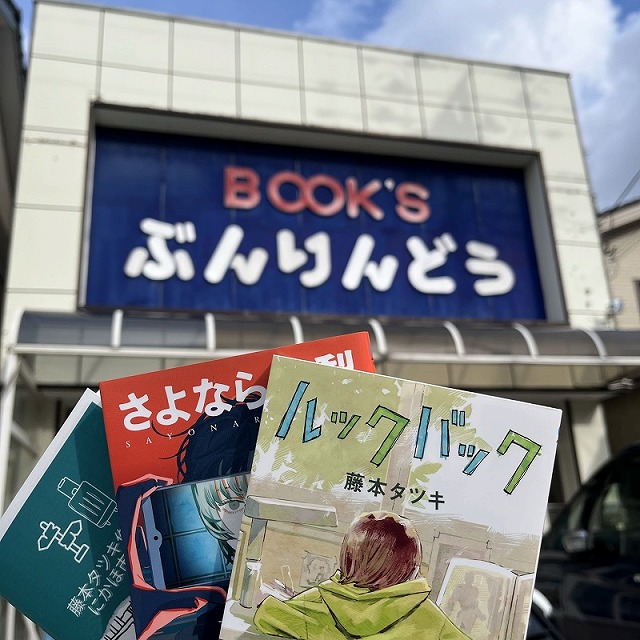

人気漫画『チェンソーマン』の作者藤本タツキさんは、にかほ市出身。にかほは2024年6月に劇場版アニメも公開された漫画『ルックバック』の舞台とされ、多くのファンが訪れている。作品に描かれた書店「ぶっく堂」は、JR仁賀保駅近くの「文林堂」そっくり。藤本さんが実際に通っていたという店内には、作品を並べたコーナーが設けられている。漫画本に文林堂のスタンプを押すのがトレンドなのだそうだ。

このほか、コンビニや鉄橋、田園風景などモデルになったとみられる場所も多く、市は「似ている場所を探してみて」と手描き地図を作成し、作品の世界を堪能できるよう後押ししている。