-平沢は、“宝暦の色男”とも呼ばれていますね。

演じるにあたって、そこをどう捉えるべきか、「吉原に通い慣れていて、遊び方がキレイな人」と僕は解釈しています。とはいえ、自称らしいので、そうすることで女郎や花魁に楽しんでもらい、それを自分も楽しんでいるのかなと。そういう遊び方ができるという意味で、“色男”なのかなと思っています。

-第12回では吉原で行われた“俄祭り”に関連し、早速、蔦重の依頼を受けて「明月余情」の序文を執筆していました。

“俄祭り”をすてきな言葉で表現した上、本人の人柄もにじみ出た見事な序文で、文才のある人だったんだなと。人柄といえば、「どうだろう、まあ」という口癖にも、物事をはっきりさせない平沢の人柄がよく表れているので、お気に入りです。

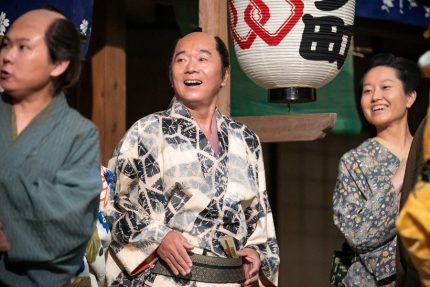

-俄祭りのシーンは撮影も大規模だったそうですね。

伊藤(淳史/大文字屋市兵衛役)さんと本宮(泰風/若木屋与八役)さんが火花を散らして戦っていて、今風に言えば“ダンスバトル”ですよね。皆さんかなり練習を積まれたらしく見事な踊りでしたし、大河ドラマらしいスケール感と忠実な再現度で、視聴者の皆さんも楽しめたのではないでしょうか。僕も現場で、平沢として楽しく見物させていただきました。吉原でこういうお祭りが行われていたと知ることができたのも、面白かったです。

-平沢を演じる上で、どんな準備をしていますか。

江戸ことばになじむように、現場の行き帰りなど、時間をみつけて廓話を中心に落語を聞くようにしています。「ひ」が「し」になったり、「らりるれろ」が巻き舌気味になったりするのも江戸ことばの特徴なので、せりふを言うときはその辺も気を付けています。また、時代劇ということで、撮影のときはふんどしを着用するようにしています。ふんどしなら、下着のラインが出る心配もありませんし、万一、下着が映っても問題ありませんから。20代の頃、時代劇でご一緒した中村吉右衛門さんから、ふんどしを着用しているとお聞きして以来、僕も見習っているんです。だから、時代劇に出演すると、自宅の物干し場にふんどしがひらひらとはためくことになります(笑)。

-これから平沢は蔦重に協力していくようですが、蔦重役の横浜流星さんの印象はいかがですか。

とても真面目な青年で、気持ちよく、いい刺激を受けながら、楽しくお芝居しています。驚いたのは、運動神経のよさです。第2回で、僕が「源内先生!」とあいさつした直後、蔦重が「平賀源内先生だったんですか?」と座敷に駆け込んでくるシーンで、演出の大原(拓)さんから「正座で滑り込んでみて」と現場で急に指示されたんです。にもかかわらず、正座のままスーッと滑り込み、源内の前でピタッと止まって。それを一発でかっこよく決めた様子を見て、すごいな、と。

-今回は還暦の60歳を迎える節目の年の大河ドラマ出演ということで、意気込みをお聞かせください。

還暦はまったく意識していません。還暦と言えば、落ち着いた大人のイメージがありますが、まだまだ自分はその域に達していませんし。ただ、若い頃から大人に憧れ、そば屋でお酒を飲んだりしていたのですが、そういうことが肩肘張らなくても自然にできる歳になったのかなと。それが、還暦ということなのかもしれません。でも、それを意識して妙に意気込むのも変ですし、頑張る姿は人に見せるものでもありませんから、今まで通りやっていくつもりです。でも、そう言われたら、きっと頑張ってしまうんでしょうね(笑)。

(取材・文/井上健一)