世界各地で大規模な山火事が相次ぐ。日本でも岩手県大船渡市や岡山市、愛媛県今治市などで発生したことは記憶に新しい。「人間が引き起こした気候変動によって山火事が発生しやすい条件が生じている」(米環境シンクタンク世界資源研究所)との指摘もある。森林焼失で、大量排出される温室効果ガスがさらに気候危機を悪化させ、山火事が増えるという悪循環が起こっているというわけだ。

国連は持続可能な開発目標(SDGs)を制定し、全ての国連加盟国が2030年までの達成を目指す共通目標としている。その一つに気候変動による影響を軽減する緊急対策も定めた。

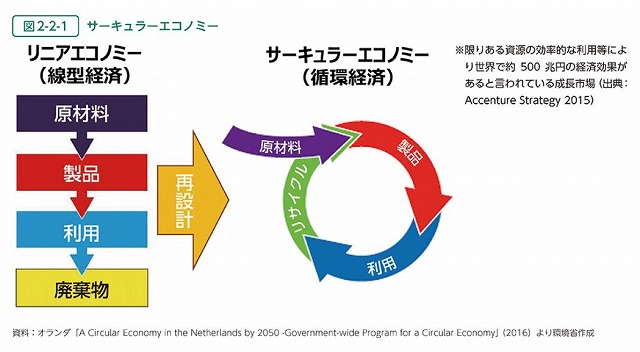

そのような課題解決に向かうため、欧州連合(EU)がリードする形でサーキュラーエコノミー(循環型経済)の潮流が日本をはじめ世界へと浸透しつつある。

日本がこれまで進めてきた3R(リデュース、リユース、リサイクル)とサーキュラーエコノミーとは何が違うのかや、日本政府、企業が今後、どのように取り組むべきかなどについて、『サーキュラーエコノミー 循環経済がビジネスを変える』(勁草書房)の編著者である東京大大学院の梅田靖教授に聞いた。

▼リニアからサーキュラーへ

--サーキュラーエコノミー(循環型経済)はいつごろから提唱されたものなのですか。

「そもそも、今、EUをはじめ、世界の多くの政府が参考にしているのが、イギリスにあるエレン・マッカーサー財団が示している概念です。2010年に、プロのスポーツ選手だったエレン・マッカーサーさんが設立した団体で、ここがサーキュラーエコノミーの考え方を生みだし、世界中の多くの政府、企業などが強い影響を受けています。日本も例外ではありません」

--EUはサーキュラーエコノミーへ大きく踏み出そうとしています。

「EUにとって、サーキュラーエコノミーとは、資源の枯渇や価格変動から企業を守り、新たなビジネスチャンスと革新的で効率的な生産方法および消費スタイルを生みだすことで、新たな競争力を高める経済政策と位置づけています。つまり、EUは、サーキュラーエコノミーを環境政策としてだけでなく経済政策、産業政策ととらえ、新たな成長の扉を開く鍵とみており、パッケージで政策を打ち出してきています」

「もっとかみ砕いて言えば、サーキュラーエコノミーという経済政策を進めれば、EU内の雇用と企業の競争力を生むというメリットがあるのではないか、と判断したからだ、と思います。実際、EUに本社を置く企業の中には、自社の経営にサーキュラーエコノミーの取り込みを始めているところも出ています」

--サーキュラーエコノミーと対比する言葉で、リニアエコノミー(直線型経済)があります。

「リニアエコノミーと比べながら、サーキュラーエコノミーを考えるとわかりやすいでしょう。サーキュラーエコノミーは、これまでの『作る→使う→捨てる』というリニアエコノミーと根本的に違い、資源を可能な限り循環させ、使い続けることを目指す経済モデルとなります。時代はリニアからサーキュラーに移行しつつあるといえるでしょう」

「具体的な取り組み例としては、ある製品の設計段階からリサイクル、再利用を考慮し、廃棄物を減らすことや修理が可能な製品を作ることで、資源の枯渇を防ぐことなどがあります。EUは電子機器の修理権を保障する法律が制定され、長期間の使用を促しています。これは、メーカーなど企業にとっては、大きなビジネスモデルの転換が求められることになります」

▼新たな雇用を生みだす可能性

--日本は早い段階から3R(リデュース、リユース、リサイクル)政策を進め、リサイクル先進国といえます。サーキュラーエコノミーの考え方とは、どう違うのですか。

「ご存じのように、日本では1990年代ごろから、循環型社会という考え方が広まっていました。その象徴的な一つの言葉が、3Rでした。ただ、3R政策とサーキュラーエコノミーは考え方が違います。3R政策は、大量生産、大量消費を前提にした経済システムの中で、ごみ焼却場などの確保が難しくなり、それへの対応策として掲げられてきた、という背景があります。

「日本における循環型社会という考え方は、わかりやすくいえば、ごみの埋め立て処分場が足りなくなるから、ごみをリサイクルしなければいけないという考え方の下、それを実現するには、みんなでリサイクルしましょうという取り組みなのではないでしょうか。そして、リサイクルをするとコストがかかるため、みんなで負担しましょう、という発想であったと思います」

「一方、サーキュラーエコノミーは、先ほども言いましたが、設計段階からリサイクル、再利用を考慮し、廃棄物を減らすことや、修理が可能な製品を作ることを目指した経済システムです。つまり、廃棄されるものは『ごみ』ではなく、新たな資源として生まれ変わらせ、リサイクル材として生産する、というサイクルを形作ることになります」

--企業にとっては、サーキュラーエコノミーへの移行は負担が増えそうですね。

「ただ、メリットの一つとしては、環境への負荷の軽減が期待できることです。資源の効率的な利用によって、廃棄物や温室効果ガスの排出を減らすことになるからです。さらに、経済的な側面でみれば、新たなビジネス機会の創出につながるとみられ、リサイクル産業やシェアリングエコノミーが活発化することで、あらたな雇用を生み出すことができると見込まれています」

「もちろん、一企業では実現できません。EUですと、サーキュラーエコノミーへの移行については、『法』を用い、いわば規制的な手法で市場原理に影響を与え、企業、消費者などの行動変容を促す流れになっています。例えば、リサイクル材を使ったバッテリーでないとだめであるとか、自動車のプラスチックはリサイクル材を使わないとだめだとか、そういう形で、市場を変えようとしています。その結果、もの作りのメーカーなども、これまでの経営の見直しが迫られるということになります」

「繰り返しになりますが、サーキュラーエコノミーの柱としては、一つはもの作りをする時に循環する資源を使わなければいけないということです。EUでは、「リソーシング」(再資源化)といいますが、先ほどのバッテリーにしろ自動車にしろ、原則リサイクル材を使い、もの作りをしなければいけないということです。もし、リサイクル材が足りなくなった場合、もの作りをしてはいけないというぐらい厳しい規制といえます」

「もう一つの柱が、『大量生産・大量販売』ではないスタイルのお金の稼ぎ方を追求しようということです。サーキュラーエコノミーのこの考え方は、これまでの資本主義のあり方の見直しを迫っているかと思います」

▼トップダウンが不可欠

--サーキュラーエコノミーに対する日本の取り組み状況をどうみていますか。

「私たち人類の持続可能性を考えた場合、遅かれ早かれ大量生産・大量消費を止めなければいけません。その代替案として示されているのがサーキュラーエコノミーです。この経済システムがグローバルスタンダード化し、急速に各国で実装された場合を想定すると、日本の製造業などもサーキュラーエコノミーへの移行に備え、準備しておかなければいけないでしょう」

「私が座長を務めた、経済産業省の資源循環経済小委員会が今年2月、『成長指向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ』を策定しました。その中で、サーキュラーエコノミーへの転換の必要性を確認し、今後の取り組みの方向性などを取りまとめました。政府は2030年までに循環経済関連ビジネスの市場規模について、現在の50兆円から80兆円以上とする目標を掲げています」

「ただ、多くの日本企業では、サーキュラーエコノミーをどのように経営に取り込んでいけばいいのか、悩んでおられるところもあるでしょう。グローバル企業は、対応が避けられないでしょうが、EUは現在、自動車の再生プラスチックについて最低含有率20%(このうち4分の1については廃車された自動車由来)を義務化する規則案が議論されています。これがルール化されれば、製造業やリサイクル業の連携による再生プラスチックの質や量の確保が急務となってきます」

「やはり、企業のトップの方が、サーキュラーエコノミーを経営に実装していこうとすると、トップダウンで進めていかないと、なかなか難しいのではないでしょうか。日本の現状は、石油、金属をはじめとした資源を輸入依存する中、食品ロス、プラスチックなどの焼却処理がされています。さらに、鉄スクラップをはじめ、廃金属、廃プラスチックなども海外に輸出されています。廃棄物を資源として最大限活用し、付加価値をつけて、新たな成長につなげる経済システムへの移行が求められていると考えます。世界レベルでサーキュラーエコノミーへの移行が加速しており、政府、企業、消費者がそれぞれの立場でこの社会に実装させるにはどうするべきか、本格的に動きだすときだと思います」