来年で発生から15年になる東日本大震災からの復興状況を取材し、日本語版と英語版の新聞にまとめて世界に発信しようというプロジェクトを、神田外語大(千葉市美浜区)の学生たちが進めている。8月25日と26日には、福島県沿岸部の浜通り地域の16施設を訪問。東京電力福島第1原発事故や津波で大きな被害を受けながら、新たな産業基盤の構築が進む現状を取材した。当事者の声を聞き、自らの目で見て得た学びを基に新聞を製作し、来年1月には福島県知事に手渡す。さらに海外の提携校向けに発信するなどして、福島の現状と展望を世界に届けることを目指すという。

▼「自分ごと」の思い託す語り部

一行は神田外語大グローバル・リベラルアーツ学部の柴田真一特任教授のゼミに所属する3年生19人のうちの9人(男子3人、女子6人)。初日の8月25日は、まず東日本大震災・原子力災害伝承館(福島県双葉町)を訪れた。地震、津波、原発事故という未曽有の複合災害の実態を、押しつぶされた消防車や生々しい映像、精巧なジオラマなどの展示で伝えている。学生たちは展示内容に圧倒されながらも、館員の説明に聞き入りメモを取っていた。

学生が「印象に残った」「話に聞き入った」と口をそろえるのが、元養護教諭の永岡富紀子さん(61歳)による講話だった。不自由な避難生活や、いじめや誹謗(ひぼう)中傷といったエピソードも紹介。「今でも思い出したくないという人は多くいる。語れる者が語らないといけない」と、被災体験を語り継ぐ「語り部」となった動機を述べ「自分ごととして関心を持ち、悲しい事故が二度と起きない社会をつくってほしい」と学生たちに思いを託した。

中間貯蔵事業情報センター(同県大熊町)では、放射性物質を取り除く除染で発生した土や廃棄物の保管、処分について説明を受けた。約1立方メートル入る「フレコンバッグ」は約1400万個が第一原発周辺の中間貯蔵施設に保管されており、7月にようやく2個分が再利用のため東京・永田町の首相官邸前庭に運び込まれたばかり。2045年までに県外で最終処分すると法律で決まっているが候補地選定などは進んでおらず、学生らは県外に持ち出した後の処理や住民の理解について質問していた。

▼復興支える先端技術と熱意

1日目が「福島の過去と現在について学ぶ」だったのに対し、2日目の26日は「福島の未来について学ぶ」で、3班に分かれて取材を続けた。

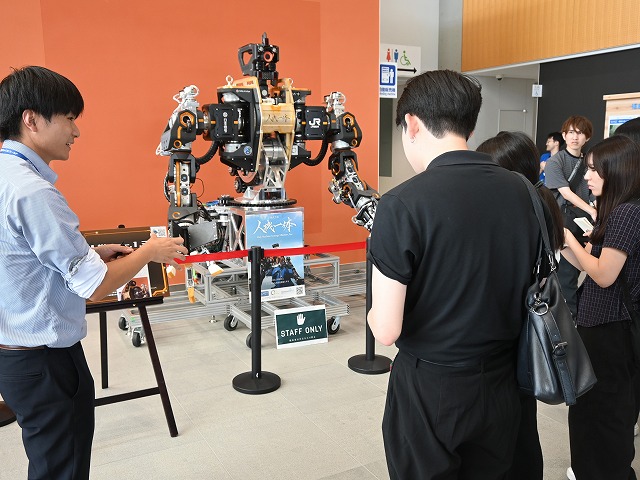

A班のテーマは、浜通り地域での新たな産業基盤構築を目指す国家プロジェクトである「福島イノベーション・コースト構想」。ロボットやドローンなどの産業集積が顕著な福島ロボットテストフィールド(同県南相馬市)、次世代エネルギーとして注目される水素を製造する福島水素エネルギー研究フィールド(同県浪江町)、「自己治癒コンクリート」「蓄電コンクリート」などで知られる會澤高圧コンクリート福島RDMセンター(同)など、先端技術で復興を支える施設を訪問した。

北海道苫小牧市に本社がある會澤高圧コンクリートは、23年6月に研究、開発、製造の中核拠点となるRDMセンターを浪江町につくった。「なぜ浪江に?」。その問いに担当者は「挑戦する人、エネルギッシュな人が多く、応援し合える地域だった。新しいことに挑戦する熱意を感じた」と述べ、学生たちは震災で激減した人口を取り戻すヒントの一つを学んだようだ。

B班のテーマは国産バナナ、イチゴ、ちりめん加工などの「特産品」、C班は移住や起業を支援する「人口拡大・地域振興」。2日間の現地取材を終えた学生らは、自分なりの学びや気付きをチームごとに整理し、新聞製作を本格化させる。

▼地元紙がサポート、県とも連携

来年1月には完成した新聞を、学生が内堀雅雄福島県知事に手渡し意見交換する。海外の提携校を対象に英語でプレゼンテーションも行う予定。また、他のゼミ生らとともに25年10月26日と27日に神田外語大で開かれる学園祭「浜風祭」で福島県産品を販売し、地域の魅力や文化への理解を広げる活動に取り組む。クラフトビール醸造の大鵬(東京都大田区)の協力を得てオリジナルビールの企画・製作にも当たる。

今回のプロジェクトは、神田外語大や神田外語学院を運営する神田外語グループが主催している。きっかけは20年に始まった新型コロナ感染症の世界的流行だった。学生の海外留学・研修が難しくなり、福島県天栄村にある同グループの施設で「国内で行ける海外留学」を企画。そこに震災復興学習を導入するなどして、福島県との結びつきを強めてきた。23年9月には同グループと福島県が震災復興と地域活性化を目的とした包括連携協定を締結し、震災15年に向けた中核を担う取り組みとして新聞製作が決まった。

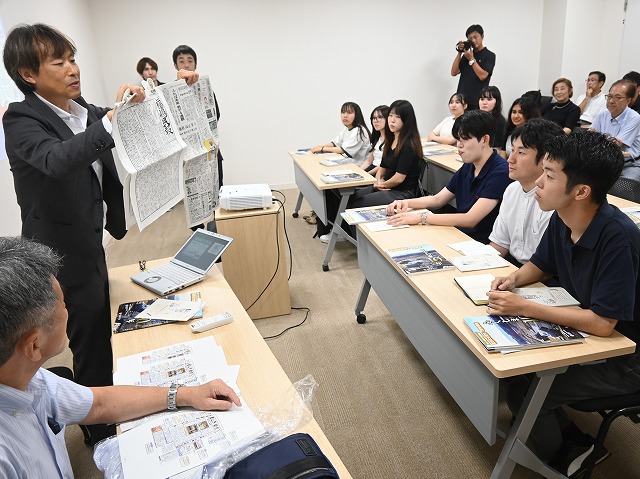

取材や記事執筆、新聞製作は、地元紙の福島民報社(福島市)がサポートする。浜通り取材にはベテラン記者が同行し、メモ取りに没頭している学生に「象徴的な写真は自分で撮っておくように」とアドバイス。1日目夜の座学では「思いを伝える新聞を」「分かったつもりにならないこと」などポイントを伝授していた。

▼福島の魅力や頑張り伝えたい

現地取材を終え、ゼミ長の関口椋久さんは「(取材相手が)考えていることや情報をくみ取るのは難しかったが、多くの人に話を聞き、福島の現状を理解するのに役だった」と振り返る。その上で「福島はこれまで苦労してきたが、魅力も多いということを知ってもらい、読んだ人が福島に行きたくなるような新聞を作りたい」

福島県南部の塙町出身である山本悠加さんは、震災発生時は幼稚園年長組で小学校入学の直前だった。「揺れている最中の光景は鮮明に覚えている。小中学校でも何が起きたのかは習った。でも、福島が震災からどう立ち直り、どう復興しようとしているのか、詳しくは知らなかった」と明かす。今回の取材では、水から水素を取り出してエネルギーとして使っていることが大きな驚きだったといい「新技術を通じて地域を活性化させようとしていることを知り、とても有意義だった。『福島から世界を変えたい』という言葉が印象に残っている。福島が頑張っていることと、それが世界にどう生きるのかを新聞で伝えたい」と抱負を語った。

<柴田真一特任教授の話>

プロジェクトのタイトルは「福島の光と影」。福島の歩みと未来について、学生が主体となって学生らしい視点で探り、内外に発信する。学生たちは新聞作りは初めてで、フィールドワークも最初は戸惑ったかもしれないが、取材を進めるうちに質問のポイントが分かってきた。人々の思いを直接聞けた意味は大きい。学生たちも感動している。伝えたいという気持ちは今まで以上に強くなったのではないか。震災をあまり知らない世代の学生が伝えることは、既存メディアの報道とは違う付加価値があると思う。震災復興について、正しい情報とともに、自分の思いや、福島の人たちがどんな思いで復興に取り組んでいるかを伝えてほしい。

<学生の訪問・取材先>

【南相馬市】福島ロボットテストフィールド

【広野町】トロピカルフルーツミュージアム(広野町振興公社)

【楢葉町】Jヴィレッジ、福島しろはとファーム

【富岡町】ふくしま12市町村移住支援センター

【大熊町】中間貯蔵事業情報センター、ネクサスファームおおくま、大熊インキュベーションセンター

【双葉町】東日本大震災・原子力災害伝承館、双葉駅前、浅野撚糸双葉事業所

【浪江町】震災遺構・浪江町立請戸小学校、福島水素エネルギー研究フィールド、會澤高圧コンクリート福島RDMセンター、福島国際研究教育機構(F-REI)、柴栄水産(いちます)