2022年ごろから、全国の教育現場で著作権侵害によるトラブルが相次いでいる。学校だよりや保健だより、食育だよりなどにインターネット上の画像が無断掲載され、ホームページで公開されていたのを著作権者が指摘。千葉県成田市では約54万円、北海道稚内市では31万円、東京都東久留米市では約17万円の損害賠償が発生している。金額の大小に限らず、トラブル発覚による風評被害などの余波もある。

こうした事例は、教職員が「著作権を侵害している」という自覚がないまま資料を作成し、インターネット上で広く公開してしまった結果、意図せず法的責任を問われるケースがほとんどだという。インターネットで「フリー素材」などのキーワードで検索して見つけた画像を有料の認識がないまま利用してしまった場合も多い。

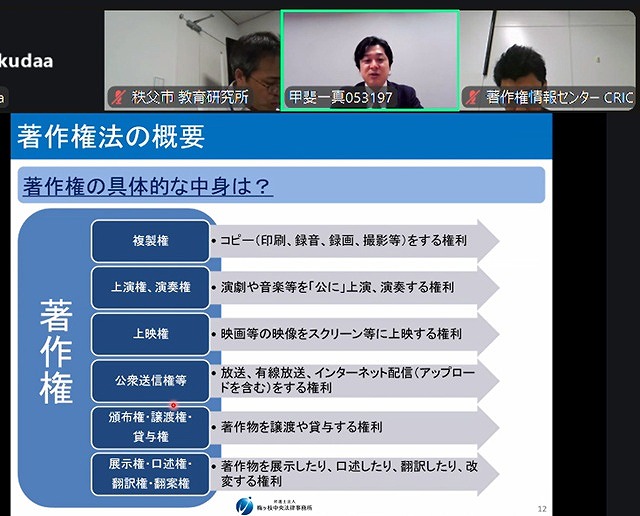

そもそも日本の著作権法は、他人がつくった著作物を配布目的のためにコピーしたり(複製権)、インターネット上にアップロードしたり(公衆送信権)、演奏したり(演奏権)する際に著作者の許可が必要としている。ただし例外的に許可なく著作物の利用が認められている一つが、学校教育現場だ。著作権法第35条では、授業目的であることなどの一定の要件を満たせば、著作権者の許諾を得ることなく、その著作物を使用することができると規定されている。国語の授業で使う目的であれば、例えば存命作家の作品の一部をコピーしたり、ネットで配信したりすることができると規定されている。もちろん使用範囲は限られていて、丸ごと配布するなど著作権者の利益を不当に損なうような使い方はあってはならない。

ただし、著作権法35条で使用が認められているのは、「授業」に限られているので要注意。職員会議やPTA活動、保護者説明会、保護者向けのおたよりなどは「授業」ではないため、普段の授業の延長線上で使ってしまうと、冒頭の著作権トラブルに巻き込まれる火種となりかねない。授業とそれ以外との間の線引きはあいまいで、簡単に判断できない現状も高いハードルとなっている。

もう一つ、トラブル急増の背景には、教育の情報通信技術(ICT)化もありそうだ。文科省のGIGAスクール構想に基づき、2020年度中に全国の小中学生に1人1台のデジタル端末が配備されたことで、職員会議資料のペーパーレス化や保護者、生徒たちに配る文書や資料のオンライン化など学校業務関連のデジタル化が進んでいる。こうしたデジタル化には教職員の業務負担の軽減が期待されるというが、インターネットを駆使した結果、著作権侵害を指摘されたら、元も子もない。

こうしたトラブルを未然に防ぐため、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)主催の「リクエストセミナー」(文部科学省後援)では、小中高、特別支援学校の教職員や児童生徒を対象とする著作権セミナーに、無料で講師派遣を行っている。

秩父市教育委員会は今年8月、実際にこのセミナーを利用した。「児童生徒へネットモラルを指導する立場の教職員が、著作権について判断に迷うことがある。そのとき、管理職が該当職員へ適切な指導ができるよう、必要な知識を得る必要があると考えた」として、市内の小中学校校長ら約30人がオンラインで参加した。

講師を務めたのは、著作権に詳しい弁護士の甲斐一真氏(弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)。著作権法の目的や著作物の定義など基礎から分かりやすく解説。その上で、教育機関における著作物の利用については、著作権法第35条により「授業の過程」であれば一定の条件下で複製や公衆送信が認められると説明した。

また、使っていいもの、いけないものの判断材料として、単純な図形や短文、地図、グラフなど著作物に該当しない典型例や、ライセンスフリー素材の正しい使い方についても具体的に紹介した。インターネット検索で見つけた素材を安易に使うことの危険性や、利用規約の確認の重要性が改めて示された。甲斐氏は「教育現場のデジタル化が進む中で、著作権トラブルは増加傾向にある。著作権に関する知識を持つことで、余計なトラブルを回避し、安全に安心して指導できる環境が整う」という。

セミナー後、参加者からは「教員は生徒や家庭、地域への思いが形として伝わるように創意工夫を凝らしてプリントや映像、ホームページなどを作成している。分かりやすく、親しみやすいものを、という意図が、図らずも著作権法に触れる場合があり、改めて難しい問題だと感じた」「普段から疑問に思っていたことを、具体例を交えて説明してもらえたので、非常に実践的な学びとなった」などの感想が寄せられた。

その中で、複数の参加者が「著作権に関する知識をもっと深める必要があると痛感した」と述べていた。現実的に、教職員が一から著作権法を勉強するには時間が足りないし、学内で勉強会を企画するにしても、準備をする先生たちの負担はそれなりに大きい。甲斐氏は「こういうセミナーがもっと利用されたらいいのではないか」と話す。「1時間程度で専門家から要点を教えてもらえるし、基礎的な知識を身に付けることで、本来心配しないでいいことを心配する必要がなくなる」

リクエストセミナーでは児童生徒向けに授業への講師派遣も行っている。授業で生徒たちがタブレットを使うようになり、ネットリテラシーについて学ぶ時間も必要だ。ただ指導側は、授業をどう進めるべきか分からず頭を悩ませている。著作権関連の法律はケースバイケースで答えが異なるため、「どうしても『こういうことはNG』といった安全寄りの指導になりがち」だという。果たしてそれがいいのか。著作物の利用をむやみに制限する方向に進めば、文化の継承や多様性が失われ、文化産業の衰退につながりかねない、と危惧する声も聞かれる。

リクエストセミナー「学ぼう!使おう!学校での著作権活用セミナー」は、教育機関の教職員または児童生徒、教育機関設置者(教育委員会、学校法人など)の職員を対象に、無料で講師派遣を行っている。詳細は、セミナーの運営を担当する著作権情報センター(CRIC)のホームページ。