東京駅前の「ヤンマー米ギャラリー」(東京都中央区)で7月10日、地元の城東小5年生29人が、同ギャラリーを開設した農機製造大手ヤンマー(大阪市)の社員を講師に米作りの歴史などを学習した。児童は米をテーマにした同ギャラリー内の映像・ゲームやヤンマー社員の話を通して米の生産力を飛躍的に高めた農業機械の進化などへの理解を深めた。

児童は校舎屋上の「田んぼ」で米作りに取り組んでおり、この日の学習は米に関する児童の探求心をさらに高める目的で開催。講師はヤンマーホールディングスの野村優希さん、ヤンマーアグリの西野加菜枝さんが務めた。

野村さんは、農家を重労働から解放するため「小型ディーゼルエンジン」を開発したヤンマー創業者・山岡孫吉(1888~1962年)の人生を映像で紹介した。小型ディーゼルエンジンの能力(燃費)や孫吉の開発動機など一番知ってほしい要点はクイズ形式で子どもたちに説明した。

西野さんは、地球環境や生物環境をテーマに、自然環境と調和した米作りの大切さを解説。田んぼや周囲の農業用水路などいろいろな生物の生息を可能とする水辺の生物生息空間(ビオトープ)の重要性を指摘した。

2人の話を聞いた児童は、質問タイムになると次々と手を挙げて質問。小型ディーゼルエンジンの「大きさは」「部品の数は」「名称はなぜ“HB型”になったの」「開発当時の米の価格は」など、制限時間まで質問は尽きなかった。

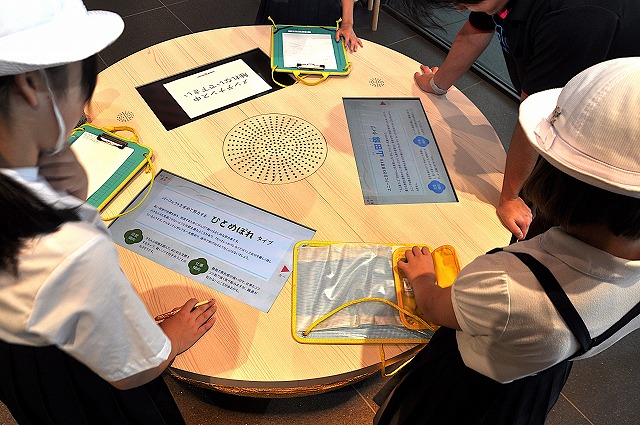

米ギャラリーでは、牛や馬を農作業の動力として活用した1900年代の“牛馬耕”時代から農機具の機械化、自動化、大型化を経て、コンピューターと結合された現代のスマート農業への進展の歴史を映像で学んだほか、水不足や雑草対策など米作りの諸課題の解決策を当てるゲームなどを体験した。映像やゲームで楽しみながら米作りのさまざまな面を学んだ。

児童の1人は「これまで訪れた学習施設の中で一番面白かった。また来たい」と話した。別の1人は「米作りの諸課題の解決策を当てるゲームは満点が取れ、うれしかった。画面の質問に答えると自身の性格を示す米の品種(山田錦、ひとめぼれなど)が表示されるゲームもやりたかったが、時間がなくてできなかったのが残念」と語った。

児童を引率した担任教諭の清水悠河さんは「今後の米学習を進める上でとても参考になりました。ICT(情報通信技術)を活用した現在のスマート農業の進化を知って、技術面から農業に関心を持った児童がいる一方で、機械化・自動化が進み過ぎると農業が人間から離れてしまう恐れを何となく感じて“何だか悲しい”と表現する児童もいました」と児童のさまざまな反応を紹介。

その上で「今回の米作り学習が、農業に限らず、ICTの活用が進むAI(人工知能)時代の将来のさまざまな仕事の在り方、仕事観を児童が考えるきっかけになりそうです」と述べた。