大同生命保険(大阪市)は全国の中小企業経営者を対象に、景況感に加えさまざまなテーマを設定したアンケート調査「大同生命サーベイ」を2015年10月から毎月実施している。2025年7月度のテーマは「企業を取り巻くリスクへの備え」。全国の5466社の中小企業経営者を対象に、7月1日から28日にかけて訪問、またはZoom面談で調査を行った。

■中小企業を取り巻くリスクでは「地震」が依然最大

まず、2025年7月度の景況感について全体に尋ねたところ、「現在の業況」(業況DI)は▲12.9ポイント(前月差▲0.1ポイント)と悪化したものの、「将来の見通し」(将来DI)は▲0.4ポイント(前月差+0.2ポイント)と改善した。

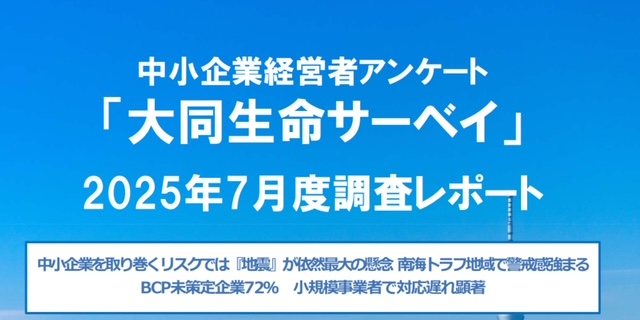

事業継続に支障をきたすリスク(複数回答)を全体に尋ねたところ、「地震」(65%)が最多、以下、「風水雪害(台風・豪雨。洪水・雪害など)」(56%)、「自然災害に起因しない事故(火災・停電・通信障害など)」(50%)、「政治・経済リスク(国内外のテロ・米国関税政策など)」(35%)だった。「政治・経済リスク」は2024年7月の同テーマの調査時(21%)から、他項目と比べて増加の割合が高かった。

「地震」と回答した割合を都道府県別でみると「福井県」(83.6%)、「奈良県」(83.3%)「高知県」(81.3%)ほか6県(滋賀・香川・新潟・三重・静岡・福井)で75%以上。全体的に、全域が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されている都道府県が上位に並んだ。

また、業種別にみると、「宿泊・飲食サービス業」「医療・福祉業」では、「感染症の流行」の割合が、 6割以上といまだに高い水準となった。「政治・経済リスク」の割合が、「製造業」(49%)、「卸売業」(52%)で他業種と比べて高かった。

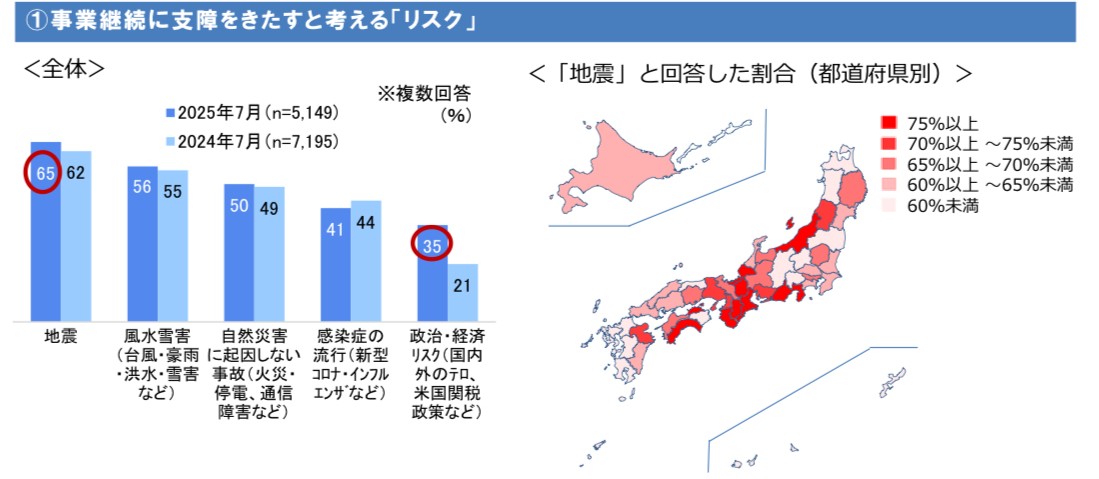

「リスクへの備え」として取り組んでいることの上位3位は、「システム・データのバックアップ」(46%)、「災害時の備蓄(食料・飲料水・救急用品・予備電源など)」(34%)、「緊急連絡体制の整備(自社内、取引先など)」(32%)。一方で、29%の企業は「取り組んでいない」と回答した。

リスクへの備えとして今後利用したいサービス(複数回答)については、「災害時の備蓄、防災機器等の補助金」(29%)が最多。以下、「防災・減災に関する情報を収集できるポータルサイト」(20%)、「安否確認できるシステム」(14%)、「策定支援(専門家によるアドバイス)」(10%)、「緊急時に協力できる事業者とのマッチングサービス」(9%)と続いた。一方で、37%の企業は「特にない」と回答した。

■「事業継続計画」作成や国の支援への認知は進まず

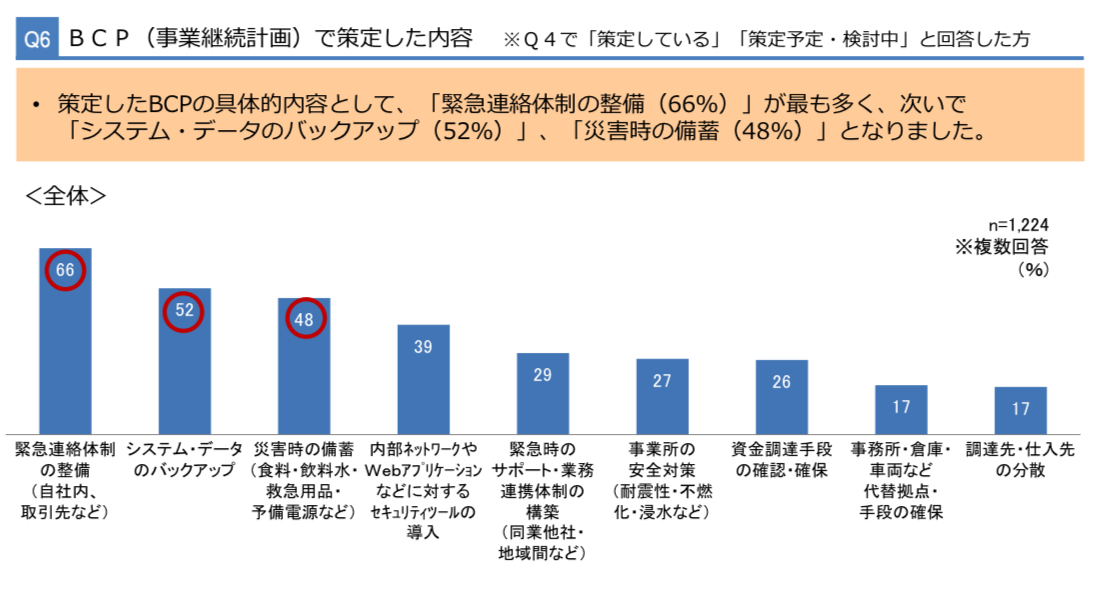

国は、緊急事態に事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続・早期復旧をするために、平常時に行うべき活動や、緊急時の際の事業継続のための方法・手段などを取り決めておく計画「BCP (事業継続計画)」の策定を推奨している。BCPについて、「名称・内容ともに知っている」企業は30%にとどまった。「名称は知っているが、内容は知らない」企業が27%、「内容をしらない」と回答した企業は69%だった。BCP を「策定している」企業は12%と、前回調査(2024年7⽉)から横這い。一方で、「策定予定なし」と回答した企業は72%と前回調査(64%)から増加していた。特に従業員規模「5人以下」の企業で、「策定予定なし」との回答が86%となり、従業員規模が小さいほど「策定していない」企業が多かった。策定に当たっての課題は、「策定する方法がわからない」(33%)が最多で、次いで「策定する時間がない」(19%)だった。40%の企業は「策定する必要性を感じない」と回答した。

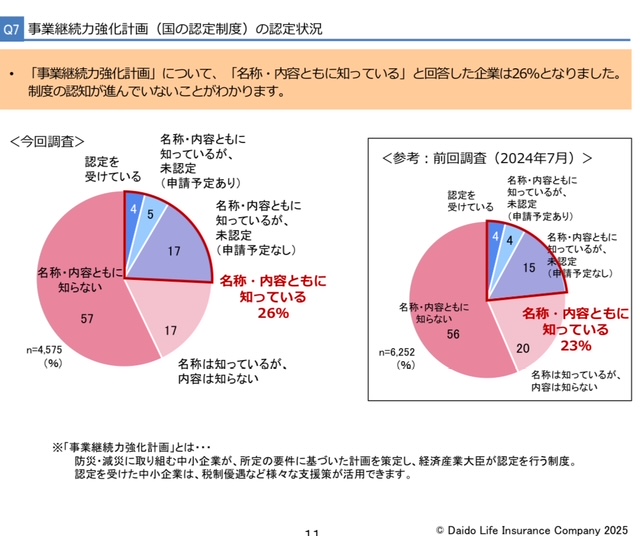

防災・減災に取り組む中小企業が、所定の要件に基づいた計画を策定し、経済産業大臣が認定を行う制度「事業継続力強化計画」がある。認定を受けた中小企業は、税制優遇などさまざまな支援を受けることができる。この「事業継続力強化計画」について、「名称・内容ともに知っている」と回答した企業は26%で、前回調査(2024年7月)比で3ポイントしか増えていなかった。「名称・内容ともに知らない」は57%で、前回調査時の56%とほぼ変化なし。制度の認知が進んでいない実態が浮かび上がった。

BCPについて経営者たちからは、「事業計画を検討・策定したいが、物価上昇・人件費⾼騰などに影響を受け、日常業務に追われ、なかなか進まない。人材も不足している」(建設業/福島県)、「大企業であれば良いと思うが、家族経営など小規模企業では、必要性をあまり感じないというのが本音」(製造業/福井県)など、コストパフォーマンスとの兼ね合いから取り組めない(取り組まない)という声も寄せられた。

一方で、「BCPを策定することで、地域との共存を再認識した。自社では何ができるのか、市町村との連携のためにも、必要不可欠な項目を意識して策定することが重要」(卸売業/北海道)と、BCP策定について前向きな声も。また、「事業継続計画は策定しても、定期的な見直しや社内の教育訓練が不十分。実効性が十分に担保されておらず、実際に災害に直⾯した際に機能するか不安」(卸売業/大阪府)、「事業継続計画はよくいわれることだが、何をすべきなのか。策定のロードマップがわからない。そういったアドバイスを受けることができるサポート・サービスがあれば利用してみたい」(卸売業/広島県)など、サポートを望む声もあった。

■専門家、「できることから取り組んで」

今回の調査では、引き続き「地震リスク」に対する警戒が高く現れた。また、昨今の経済環境の影響を受け、「政治・経済リスク」への関心も高まっていることがうかがえた。調査を監修した神戸大学経済経営研究所の柴本昌彦教授は、「『BCPの策定予定なし』と回答する企業が増えていますが、中小企業では不安定・不確実な経営状況により、目先の売り上げ・採用・事業承継といった課題に時間や費用を取られ、BCPまで考える余裕がないと考えられます。特に従業員規模の小さい企業で、この傾向が強くなっています。“必要性がない”、“策定方法がわからない”企業でも、緊急連絡先の整備など、できることから取り組んでいくことが必要です。また、行政への相談や専門的知識を持つ事業者のサービスを活用することも重要です」とコメントしている。