1万人が師走の大阪城ホールに集い、ベートーベンの第九を歌う––––。1983年に大阪で誕生した「サントリー1万人の第九」は、あらゆる世代・地域・背景を持つ1万人が音楽の力で一つになることをコンセプトにした大規模合唱コンサートだ。コロナ禍の2020年、無観客・フルリモートを余儀なくされてから4年ぶりに、1万人のリアル合唱団が復活した。

人々は「サントリー1万人の第九」のどこに魅了されるのか。その秘密を探るため、総監督・指揮を務める佐渡裕さんら参加者を追った。

◼️通常の100倍、ばかげたコンサートと思ったが

世界を舞台に活躍する指揮者の佐渡裕さん。「サントリー1万人の第九」の指揮棒を振るのは第17回からで、第41回の2023年は25回目になる。引き受けた経緯について尋ねると、決まり悪そうに笑った。

「正直断りました、一番最初」。

1万人というのは一般的な合唱団の100倍の人数に相当する。当時すでに他で第九の指揮もしていた佐渡さんには、「ばかげた」コンサートに思えた。だが、1回目を終えると考えが変わっていた。

「歌詞にも、数百万の人たちに対して、すべての人が一つになろう、兄弟になろうと呼びかけているところがある。その歌詞の内容を、1万人でやることでもっと実感できる。100人ぐらいのコーラスでやるのとは違う面白さが見えた」

だが、40年近く続いてきた第九の歴史をコロナ禍が揺るがした。2020年のコンサートは、無観客・フルリモートを余儀なくされた。

「僕ら音楽家は演奏会ができない時がありました。演奏会のキャンセル、チケットの払い戻し、オーケストラはみんな自宅待機で、半年は全く活動ができなかった」

それから4年ぶりに1万人の合唱団が集うことになった。当たり前のことができる喜びをかみ締めている。

「たくさんの人が集まって声を出したり、ブラボーって言ってくれる。コロナ前も、1万人の人が集まっているのを見たらすごいなと思いましたけど、今年はやっぱり格別かなと思いますね」

合唱団が佐渡さんと初めて対面するのは、「佐渡練」と呼ばれる本番直前の最終練習だ。

「最初、前日に集まって、1回練習して本番を迎えていたんです。でも僕は、“1万人で集まるだけ”のすごさではないと思った。なので、なるべく少ない人数で、オーケストラの面白さ、ベートーベンの面白さ、この曲の面白さを直接伝えたいと思ったわけですね。それで佐渡練を始めたんです」

効果はてきめんだった。

「誰かにくっついて来て、“1万分の1でいいや”という気持ちで歌っていた人が多かったと思うんですが、変化していきました」

◼️あなたの不思議な力が分断をつなぎ合わせる

11月末、兵庫県のあるホールに、千人を超える人々が佐渡練のために集まっていた。ステージに佐渡さんが登場すると会場から拍手が起き、合唱団の視線が舞台に集中した。

「フロイデ・シェーネル・ゲッテルフンケン」は、第4楽章の一番有名なサビの部分。フロイデ(Freude)は、「歓喜」を意味するドイツ語だ。

「第九はおめでたい曲というイメージがありますよね。ただ、この曲は、決してハッピーソングではない。みんなが一つになれる、平和になる、兄弟になるという意味。そのためには、お互い抱き合いなさい、抱き合わなければフロイデは手に入りませんよっていう大きなテーマがあるんです」

そこで佐渡さんが注目するのは、「あなたの不思議な力が、時代が分断させたものをつなぎ合わせる」という歌詞だ。

「ベートーベンは今年の世界情勢を予想していたんじゃないかと思うぐらい、この数年は、分断という言葉をすごく聞くようになりましたよね」

1万人が一つになることを形で見せるかのように、佐渡さんは、合唱団に横の人と手をつながせ、自らステージを降りて合唱団と共に肩を組んだ。

1万人の声が一つになると、そこには「音の神殿」が作られるという。

「ヨーロッパの大聖堂へ入ったら空間とか美しさとかにびっくりするじゃないですか。そうしたものに触れるような感覚、何の知識も要らないし、そこに身を置いてもらうというのは、すごく大きな体験」

◼️1万通りのストーリー

47都道府県から集まった1万人は、背景もさまざまだ。

「本当に一人一人の力なんですよ。だからその一人一人の力が、1万通りのストーリーがある訳ですよ。この“サントリーの1万人の第九”に参加する理由が。娘さんが結婚するとか、お父さん一緒に出ようとか、会社の友達に誘われてとか。いろんな背景があって1万人が集まってくる」

大阪の音楽大学で声楽を学ぶ森下友愛さん(21)は、「テレビで見て、ずっと出たかった」という母・智江さん(56)に誘われて参加した。今回で2回目だが、1万人のリアル合唱は初めてだ。

「本番前に佐渡裕さんの解説を聞くことができて、毎週行ってたレッスンよりも人が増えて、1万人が少し想像できて、より楽しみになりました」

智江さんの妹の香代さん(54)も2回目の参加だ。

「佐渡さんはみんなを乗せるのがうまい。練習で基礎をやってきたからこそ、佐渡さんの感情を入れてという意味がよく分かった」

クラシック経験者ばかりが集うわけではない。大阪の小学校教師の服部紗紀さん(26)は、香代さんの娘で友愛さんのいとこだ。

「私は去年3人が出るということで見に行ったんです。今年も出るというので、私も出てみようかなと思って参加しました」

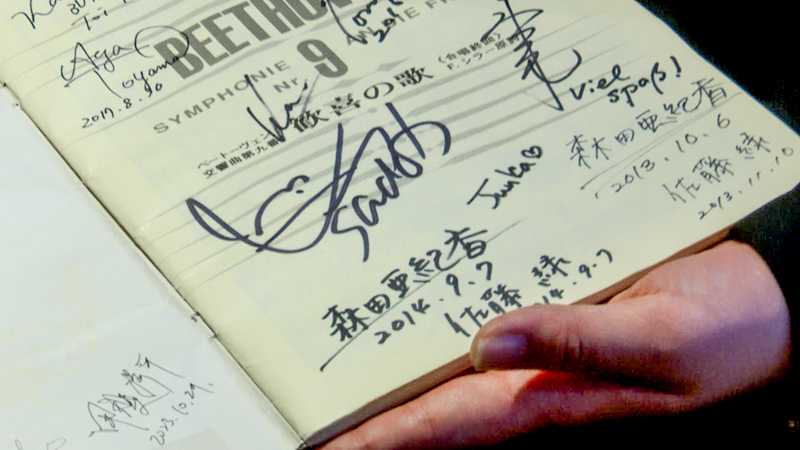

兵庫県の学生の村田和穗さん(17)は、小学生の時に初めて参加して以来、8、9回目となるベテランだ。

「1万人が一挙に介することはないので、それが楽しくてやってます。一つになる感じがするのが、めちゃめちゃ楽しい。めちゃめちゃでかい渦に巻き込まれているみたい」

小学1年生の時に買ってもらったという譜面も大事に持っていた。

「昔書いたこととか結構残ってたりしてる。お母さんにドイツ語がわからないって言ったら、全部ひらがなで書いてくれた」

迎えた12月3日当日の朝8時。大阪城ホール前に合唱団が続々と集まってくる。

「こんな大人数で歌ったことがないので楽しみです」

「フロイデしてやろうという意識を持ってやってます」

「オーケストラと一緒にやるとか、第4楽章を全部聴くとかあんまりないので、めちゃめちゃ楽しみにしてきました」

どの参加者もすがすがしい表情だ。あちこちで「フロイデ!」のガッツポーズが聞こえる。

会場に入り座席が決まると、最終の声出しが始まった。いよいよ本番間近だ。

「みんな衣装を着ているから始まったなという感じがします。緊張はあんまりないけど、楽しみでたかぶってます」と顔からうれしさがにじみ出ている村田和穗さん。

「指揮をちゃんと見ないとずれちゃうので、指揮をしっかり見て歌いたい」という服部紗紀さんは、佐渡練では見ながら歌っていた譜面を手放した。この数日で歌詞を暗記したという。

◼️鑑賞するコンサートではなく参加するコンサート

15時の開演からおよそ3時間。18時過ぎに、コンサートを終えた合唱団が上気した顔つきで会場から出てきた。

初めて参加した大阪府の会社員、清水樹さん(25)は、「始まった瞬間から涙が出てきて、最後は号泣で。頑張って歌い切りました」と振り返った。

同じく初参加だった服部紗紀さんも、「去年は見てる側だったからこそ、今年出る側になって、見てるよりも歌う方が感動するし、みんなで一つのことを協力して一生懸命やる大切さに改めて気づきました」と語った。

森下友愛さんは「去年の2千人でも感動したんですけど、1万人は全然違った」と感動をあらわにした。

「最後、佐渡さんがゲストだけでなく、1万人も立てて拍手してくれたのがうれしかった。人数が多いので一人ずつにフィーチャーされにくいかなと思うかもしれないんですが、歌ってると周りの人との団結力も感じるし、自分が今、こんな素晴らしいところで、こんなオーケストラで、佐渡さんの指揮で歌えてるんだってことをすごく感じました」

複数回参加の村田和穗さんもハイテンションだ。

「すごく楽しかったです。人生が変わる感じがします。小1から初めてやって、やってなかったら、こんな(人生)にはなってなかったやろなっていう出来事が結構あったので」

刺激的なモノがちまたにいくらでも溢れている現代。でも佐渡裕さんは、純クラシックである1万人の第九には、「人を動かす力がある」と確信している。

「僕の世代より上の人、下の人、いろんな方がこの1万人の第九に参加されています。僕が一番最初に1万人の第九をやって面白いと思った理由は、すごいシンプルに言うと、“人って捨てたものでないな”ということ」

ヨーロッパで暮らす佐渡裕さんにとって、無謀だと思ったコンサートが、今では誇りに変わった。

「1万人の人たちが日本各地から練習を重ねて、佐渡練もやって、それで大阪城ホールに集まって作り上げるというのは、世界に向けて非常に意味のあることなんじゃないかと思います。サントリーの佐治信忠会長の“やってみなはれ”の精神で始まったことですけど、それがどんどん成熟してきて、世界に本当に誇れるものになった」

1万人の合唱団の迫力について「天井が抜けるんじゃないかと思いました」と話してくれたのは、1万人の第九に特別協賛社として携わるサントリーホールディングスのCSR推進部の青木瑞穂さんだ。企画、募集、練習、本番まで、1年を通して1万人の第九の伴走をしている。

「生きがいって言ったらなんですけど、体の一部になりつつあるのかなと思っています。第九のメッセージが、“全ての者と兄弟になる”なので、みなさんと一身一体となって、より良いものを作ろう、プラスワンにしていこうというところが、(私の)生きたい生き方そのものだと思ってます」

驚いたことに、目標は「100万人の第九」だという。

「全国どこでも、海外にいても参加できるイベント。自分ごと化して、皆さんに楽しんでいただける、感謝を伝え合うイベントにできればと思っています」

「成績つけないと」「もうすぐ卒業だな」

師走の風物詩でもある第九を聴くと、一年一年違った思いが駆け巡る。村田和穗さんは、「年末に聴く第九が、私にとっては意味のある曲になった。その曲を聴くだけで思い出すことが何個もある」と話す。

第九の指揮は200回を超えているのに、「それだけやっても飽きない」と話すのは佐渡さん。

「実は(コンサート本番の)12月3日って親父の命日。だから、親父が亡くなった時のことも思い出す。この20年、震災があったり、戦争があったり。自分が30歳の頃に聴いた第九と、40歳になって聴いたのとで感じ方がどんどん変わっていくんですね。だから、何回も歌ってらっしゃる方も、心に響くものが毎年違ってくるんだと思う」

音楽で一つになる––––。分断やデジタルの時代ゆえに、第九の持つテーマや合唱という身体性に、人々は改めて引きつけられている。