バングラデシュ南東部のコックスバザールには「世界で一、二を争う」という枕ことばがつくものがある。120キロ以上続く海岸線の長さ。隣国ミャンマーの少数民族ロヒンギャが避難する難民キャンプの規模。国連は彼らを「世界で最も迫害されている少数民族の一つ」と指摘する。

今、各国が人道支援を削減する中で、この難民キャンプは危機にある。状況を取材する過程で、十数人の日本人が国連やNGOのスタッフとして活動していると知った。難民は、大方の日本人には遠い存在だ。難民保護は、とりわけ先進国には法的責任であることも知られていない。

こんな風潮の中で難民支援の現場を職場に選んだ理由は何か。聞いてみたいと思い、紹介してもらった。

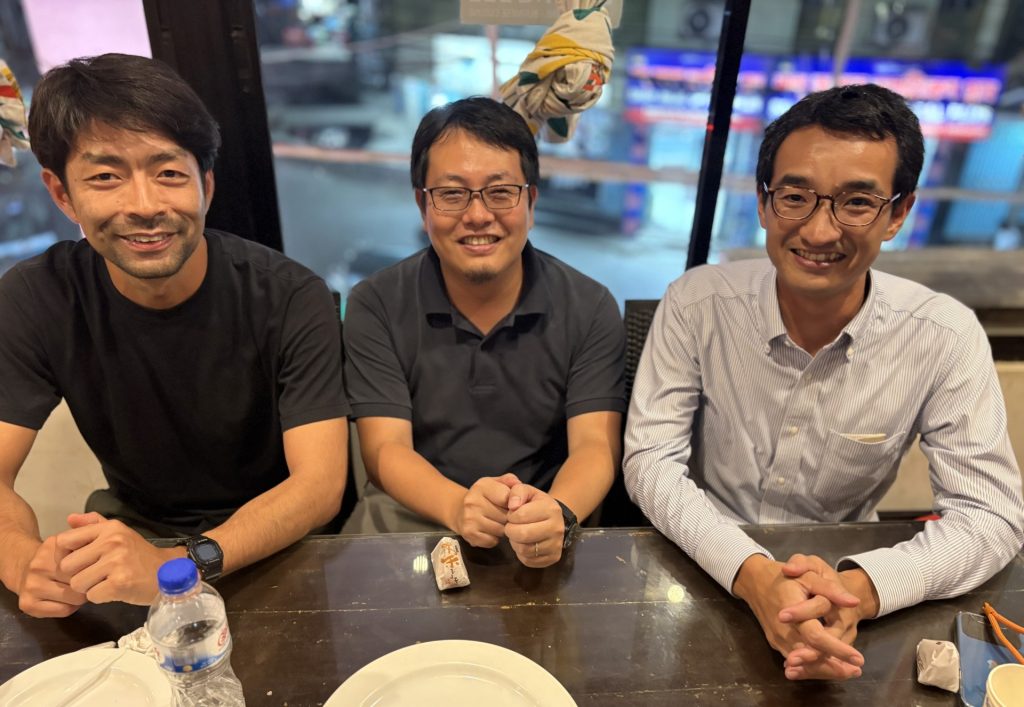

国連世界食糧計画(WFP)の三越清道(みつこし・きよみち)さん(40)、女性の自立支援などをする国連ウィメンの鷹觜悠史(たかはし・ゆうじ)さん(38)、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の相葉翔太(あいば・しょうた)さん(37)。約束した料理店に遅れて来た私を、笑顔で迎えてくれた。

それぞれの機関で事業の企画や運営管理を担う3人は、経歴は異なるが「個人の関心を追求している」点で共通していた。 「崇高な使命感や自己犠牲の精神があるわけじゃないんです」。三越さんは元海上自衛官だ。「戦争や紛争はなぜ起きるのか、どうしたら平和を実現できるのかに深い関心がある」。その追求をライフワークに、「自分は何ができるのか」を基準に仕事を選んできたという。

元小学校教員の鷹觜さんは、「人の移動」に興味があり、大学の卒論でも「移民」をテーマにした。青年海外協力隊で派遣されたウガンダで小学校教員を務め、人道支援の現場に引かれた。

キャンプでは、女性の経済的自立を目的に設置された「女性市場」の運営支援などに当たる。男性優位の社会で女性の声は聞こえにくいが、「避妊具がないと困る」と訴えられるほど女性たちの信頼を勝ち得ているようだ。「自分たちの活動が受益者に伝わり、その成果を目にできる点で、すごく魅力がある仕事」という。

「民族の多様性にとても引かれる」と語るのは、相葉さん。以前は130以上の民族がいるミャンマーで、NGO職員として働いた。難民キャンプでは、悲惨な状況に衝撃を受けたこともある。「でも情報量が多い現場でしか学べないこと、経験できないことがある。難民のリアルを知らなければならないし、学びたい。だからここに来たんです」。

難民支援を非難する声がネット上で飛び交う。「現場からの情報発信がもっと必要」と三越さん。「思いは単純なんです。人間らしくあろうよって思う時に、困っている人たちを助けたいっていうのは普通じゃないですか。普通のことを普通にやろうよってことなんです」。

思うところに基づき行動する人には、壁を越えていくエネルギーがある。あっという間に3時間が過ぎ、なんだか私は気持ちが前向きになった。

翌朝、砂浜を歩いた。「海辺を歩いてみたい」というキャンプで暮らすロヒンギャの若者のつぶやきを思い返した。

ふなこし・みか 1989年上智大学ロシア語学科卒。元共同通信社記者。アジアや旧ソ連、アフリカ、中東などを舞台に、紛争の犠牲者のほか、加害者や傍観者にも焦点を当てた記事を書いている。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.7からの転載】