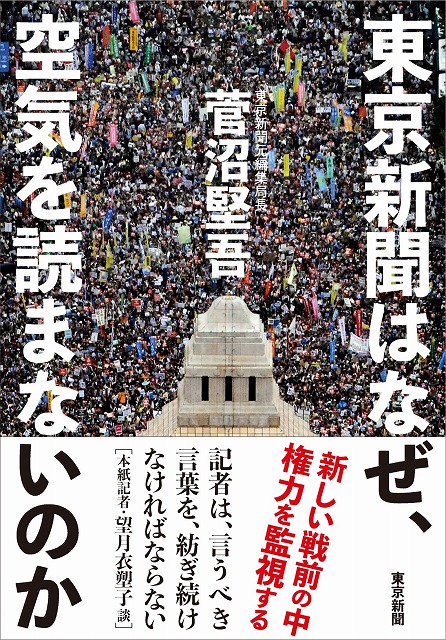

菅沼堅吾『東京新聞はなぜ、空気を読まないのか』東京新聞、2025、1400円(税別)

東京新聞は全国紙とは違ったユニークな紙面で知られている。首都圏の地方紙として、東京のニュースを重視した紙面構成もさることながら、徹底した権力監視の姿勢が最大の特徴だ。決して権力におもねることなく、「本当のこと」を伝えている。なぜ、そのような報道姿勢を貫いているのか。6年間にわたり、紙面づくりの指揮をとった菅沼堅吾・元編集局長が著書『東京新聞はなぜ、空気を読まないのか』で解き明かす。

▼「相手の土俵に乗るな」

2011年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第1原発事故が契機となった。あの出来事はすべての常識を覆した。メディアも例外ではなかった。津波が家々を飲み込む映像に言葉を失い、原発事故に命の危険を感じた。何よりも、政府や東京電力が発表する情報がいかに信じられないかを目の当たりにし、発表を速報するより、その内容を検証して「本当のこと」を伝えることが、新聞の使命だと思い知らされた。

本書は、3・11の極限状態の中で編集幹部はどんな判断を下し、現場の記者はどんな問題意識で取材し、そして、どのように紙面を作っていったのかを振り返る。当時の紙面を示しながら、編集局全体で隠された事実を掘り起こし、伝えていく姿を描いている。

例えば、当時の記者会見について、このように記されている。

「政府は『現時点で、放射能の影響は認められない』、東電は『津波は想定外』などと、記者会見で通り一遍の発言を繰り返し、原発絡みの専門用語を乱発した。(中略)社会部のデスクは『相手の土俵に乗るな』と記者たちを叱咤(しった)激励した。権力側からすると、『物わかりの悪い記者』や『力のある者の情報を疑う記者』が誕生した場面だ。政府や東電の記者会見は毎回、食い下がる記者の質問で長時間に及んだ。記者会見の説明が通り一遍なら、質問する側は読者の代わりに、疑問に思うことを何度でも繰り返し聞いたからである」

▼望月記者の原点

これが東京新聞の記者会見の「流儀」となった。のちに、首相官邸の官房長官会見に社会部の望月衣塑子記者が登場し、菅義偉長官を厳しく追及した。望月記者はジャニーズ問題やフジテレビ問題の記者会見でも異彩を放ってきたが、その原点はここにあったのかもしれない。望月記者の取材活動について東京新聞はどのように考え、どんなサポートをしたかも本書に記されている。

また、東京新聞は原発事故を風化させないため、毎年3月11日朝刊の1面トップに、写真や図を大きく据えた特別な紙面を掲載し続けている。本書に著者が編集局長を務めた6年分の紙面の写真を大きく掲載し、紙面に込めた福島への思いもつづった。

「涙の3・11 祈りの日」(震災1年後)

「原発関連死789人」(2年後)

「海を取り戻す」(3年後)

「復興 途切れ途切れ」(4年後)

「5年 私、変わったよ。」(5年後)

「苦しみの根源 ここに 福島第一原発2号機炉内の推定図」(6年後)

紙面の見出しを並べて見るだけでも、原発事故の被害の根深さが伝わってくる。

▼ニュースの本質を伝える

原発事故の後に待ち受けていたのが、安倍政権による「戦える国」路線だ。ここでも東京新聞は権力と戦った。

安倍政権は特定秘密保護法、安保法制、共謀罪などを次々と制定し、日本の「国のかたち」を変質させた。東京新聞は3・11の経験を生かし、権力側のペースに乗らず、市民の側に立って問題点を徹底的に洗い出し、ニュースの本質を伝え続けた。

本書は、安倍政権が「戦える国」路線を強引に進める中で、編集局という「組織」の動きと紙面という「作品」を通じて、どう権力と対峙(たいじ)してきたのかを明かし「なぜ、空気を読まないのか」の答えに迫っていく。

その中で確立された報道スタイルが、東京新聞独特の「論点明示報道」だ。もともと、この言葉は日本ジャーナリスト会議(JCJ)がつくった。原発事故以来の東京新聞の一連の報道が14年8月にJCJ大賞を受けた。その対象が「憲法、安保、原発―ずばり核心を突く1面の『論点明示報道』」だった。

▼ジャーナリズムの真骨頂

具体的にどんな報道なのか。例えば、特定秘密保護法案が衆院通過した時、各社の主見出しは「秘密保護法が衆院通過」という事実を伝えるものだが、東京新聞の1面トップの一番大きな見出しは「秘密、政権の意のままに」だった。安保法の成立時も、各社は「安保法が成立」などが主見出しだったが、東京新聞は「戦後70年『戦える国』に変質」だ。

法律が成立したという事実よりも、それによって起こる私たちの暮らしや安全への影響こそが読者が知りたいことであり、ニュースの本質といえる。それを短い言葉で、ずばりインパクトのある表現で伝えた。これこそが権力側のペースに乗らず、市民の側に立ってニュースを伝える東京新聞流ジャーナリズムの真骨頂となった。

なぜ、このような報道姿勢を当たり前のようにするようになったのか、また、こうしたインパクトのある見出しはどのように作っていくのか。東京新聞編集局の紙面づくりの舞台裏も本書は明かしている。

今年は戦後80年の節目の年を迎える。本書は存在意義が高まる新聞の使命についても考えていく。

「8月のジャーナリズム」という言葉がある。8月15日の終戦記念日を中心に、先の大戦の記事を集中的に載せることだ。「8月にしか載せないのか」と否定的にとらえる声もあるが、東京新聞は節目に伝えることは読者の心の届くと考え、肯定的にとらえ、こだわり続けてきた。戦争体験者もそうではない人も自由に平和に関する俳句を応募し、それを毎日、朝刊1面に掲載した「平和の俳句」、20代の記者が戦争体験者を取材する連載「記憶 20代記者が受け継ぐ戦争」などの名物連載記事も生まれた。

いま「新しい戦前」といわれる。本書の「はじめに」にも記されているが、言葉の発案者はタレントのタモリさんのようだ。多くの有識者が戦前と同じにおいを感じているという。安倍政権が日本を平和国家から「戦える国」に変質させてしまったが、「戦う国」「新しい戦中」にさせないために、新聞は権力監視をもっと強め、「本当のこと」を伝え続けなければならない。

著者の菅沼堅吾・元編集局長は「戦後80年を迎えて『新しい戦前』といわる時代だからこそ、信頼できる新聞、新聞記者が必要だ。本書を通して、このことを多くの人に知ってほしい」と話している。

(評:中日新聞東京本社事業局長・清水孝幸)

【著者略歴】菅沼堅吾(すがぬま・けんご) 中日新聞社相談役(東京本社顧問)、2011年6月から6年間、東京新聞(中日新聞東京本社)の編集局長を務める。