写真:共同通信社

ポール・マッカートニーが「四谷の外国人が喜ぶおフロ」に行きそこねていた。昭和41年(19666)の来日時、ヒルトンホテルに缶詰め状態にされていたポールとビートルズの側近の一人マル・エバンズはそのおフロに向かうつもりだった。だが、ホテルを出た車はすぐにマスコミに嗅ぎつけられることになり、「泣く泣く」行き先を皇居前広場に変更、二重橋周辺を5分間だけという約束で見物することになった。

来日二日目の6月30日、初日の武道館でのコンサートを無事に終えてほっとしているビートルズのスタッフたちを引き連れて夜の街に繰り出した男がいた。ビートルズの招請元である協同企画の社員、中村実氏であった。

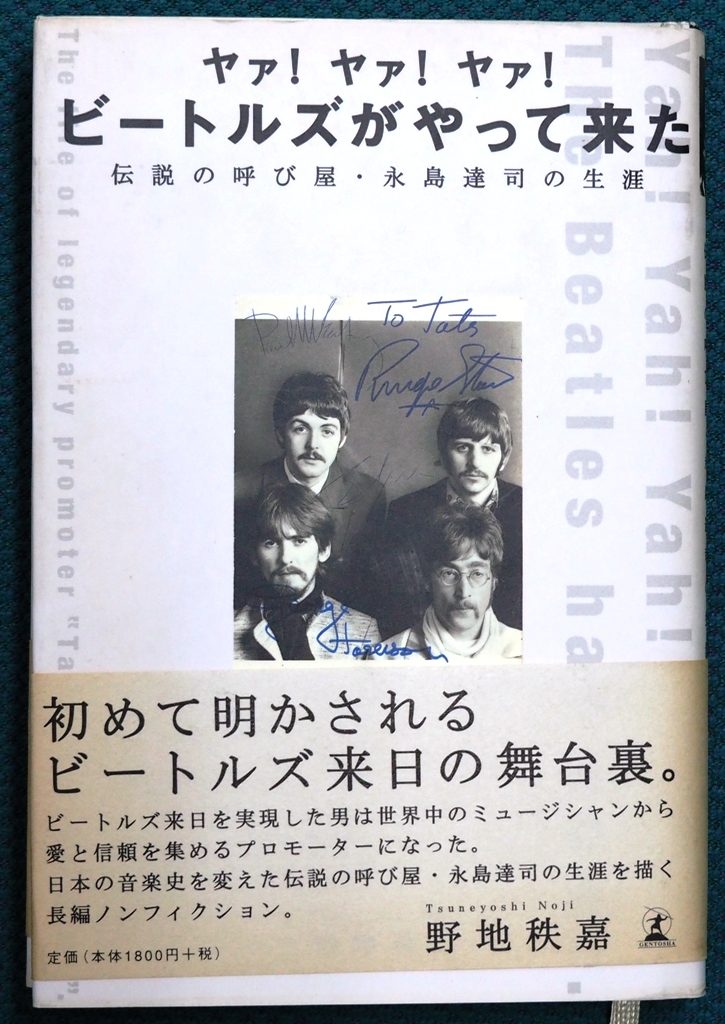

「日本のバーやキャバレーを案内し、買い物につき合い、時には彼らのリクエストにこたえて女の子のいる店へも出かけた」(野地秩嘉著「ヤァ!ヤァ!ヤァ!ビートルズがやって来た 伝説の呼び屋・永島達司の生涯」幻冬舎)。

「四谷に外国人が喜ぶフロがありました」と中村氏は振り返った。ロードマネジャーだったマルを連れて行ったら、「そいつが部屋でビートルズのメンバーに『よかったぜ』とかなんとか吹聴したらしい。そしたらポールが俺も行ってみたいと言い出したのですよ」。

滞在三日目の7月1日の午前中、中村氏はポールに呼ばれ、「俺も連れて行ってくれ」と頼まれた。しかし、中村氏は即座に「とんでもない」と拒否し、「あなたは絶対に出られないから無理だ」と粘るポールに向かって言った。

同日の昼過ぎ、「もう一度、四谷に行きたい」とせがむマルを迎えにヒルトンの、ビートルズ一行が泊まっていた10階に上がって行った。10階でエレベーターを降りた中村氏の目に入ってきたのは二人の男――マルとその横にポール、だった。

するとエレベーターの脇にいた私服の刑事が「異変」に気づき、彼らに声をかけた「いったいどこへ行くのだ」。中村氏はマルを指さし、「ぼくが誘ったのはこいつだけです」と言い、ポールについては「勝手についてきちゃったのですよ」と言った。

刑事はポールの方を向いて帰ろうと促したが、ポールは憤然として「いいか、ぼくは自由な人間なのだから、好きなところに行きたいのだ」と言った。もみあいの末、刑事が助手席に同乗することで3人はホテルを出発した。ポールはふくれ面だったという。

マルは「自分ひとりだけでも四谷に送ってくれないか」と中村氏に目配せしてきたが、とてもそんなことは出来ない状況だった。そうこうするうちに読売新聞の社旗を立てた車などが後をついてきたからだった。中村氏は急遽、皇居前広場に向かうことにした。

中村氏によれば「とくにポールは行きたいところへ行けなくなったことがわかり、かっかしていた」。皇居前広場に着くと「妥協案」として5分間だけ車から外に出してもらうことになった。ポールを先頭に4人は二重橋に向かって歩き始めた。

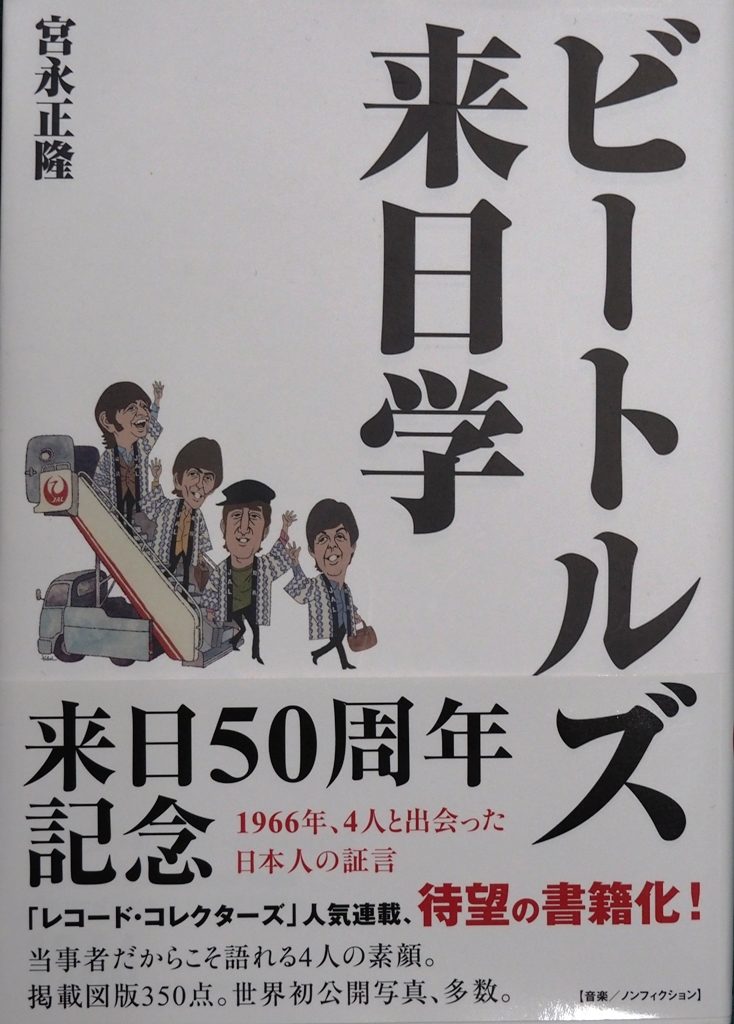

この時撮られた写真のポールはどことなく沈んでいる顔つきではないか、との「ビートルズ来日学」(DU BOOKS)の著者である宮永正隆氏の質問に、同じく協同企画の社員だった肥田勲氏は「そりゃ面白くないですよ。おフロ行くはずだったのに」と笑った。

当時、四谷には「大木戸の交差点の新宿寄りに一軒だけポツンと(おフロが)あったの。周りは住宅街だから、お忍びで行くところにはピッタリのとこ」(肥田氏)だった。

四谷大木戸とは現在の新宿区四谷4丁目交差点にあたる。

ポールとマルのホテル出発は午前11時過ぎ、ホテルに戻ったのは12時過ぎだったというから約一時間の「脱出劇」だったわけだ。

マルが堪能し、ポールも行きたがった「おフロ」とは、当時の「トルコ風呂」、現在の「ソープランド」ではないかと推察される。つまり、その「おフロ」とは、湯船のある個室で女性が男性客に対し性的なサービスを提供する風俗店だったのではないか。

東京オリンピックから2年後の昭和41年はちょうど「いざなぎ景気」が始まったばかりで好況に沸いていた。「トルコ風呂」が風俗営業法の適用を受けた年でもあった。全国で706店、うち東京には208店があった(警察庁)。昭和33年(1958)に売春防止法が施行され、赤線は廃止された。その「代用品」としての「トルコ風呂」が好事家の間で人気が高まっていき、昭和58年(1983)には全国で1695店とピークを迎えた。

だが、当局の締め付けの強化、若者の風俗離れ、性産業の多様化などで、それ以降は減少傾向となる。平成27年(2015)には全国で1219店にまで減少した。また「トルコ風呂」という名称をめぐっては、昭和50年代半ばから在日トルコ人らから抗議の声があがるようになり、昭和59年(1984)に「ソープランド」と改称された。

ポールが行き損ねた四谷の「おフロ」。ポールは恋人であるジェーン・アッシャーと離れての、西ドイツ、日本、フィリピンと続く長い海外ツアーの最中だった。独身ポール、弱冠24歳の時の出来事だった。

(文・桑原 亘之介)

桑原亘之介

kuwabara.konosuke

1963年 東京都生まれ。ビートルズを初めて聴き、ファンになってから40年近くになる。時が経っても彼らの歌たちの輝きは衰えるどころか、ますます光を放ち、人生の大きな支えであり続けている。誤解を恐れずにいえば、私にとってビートルズとは「宗教」のようなものなのである。それは、幸せなときも、辛く涙したいときでも、いつでも心にあり、人生の道標であり、指針であり、心のよりどころであり、目標であり続けているからだ。

本コラムは、ビートルズそして4人のビートルたちが宗教や神や信仰や真理や愛などについてどうとらえていたのかを考え、そこから何かを学べないかというささやかな試みである。時にはニュースなビートルズ、エッチなビートルズ?もお届けしたい。