畑中三応子『熱狂と欲望ヘルシーフード 「体にいいもの」にハマる日本人』ウエッジ、2023、1800円(税別)

「体にいいもの」にハマる日本人の歴史は、明治維新と同時に始まったと私は考えている。それに気づいたのは、『ファッションフード、あります。–はやりの食べ物クロニクル』(ちくま文庫)を書いたときだった。

その本では、音楽や映画と同じようにポップカルチャーとして消費されるようになった流行の食べ物を「ファッションフード」と名づけ、激しいはやりすたりを年代記でたどった。1970年から2010年までが中心だが、前史として江戸期から1960年代を調べてみると、「体にいい」が理由で流行した食べ物があまりにも多かったことに仰天した。

なにしろ明治初のファッションフードだった「牛鍋」からして、牛肉には西洋人にくらべて貧弱な日本人の体格を向上させ、体力を増強する効果があると宣伝されたことが、流行の引き金になったのである。肉食解禁は1872年(明治5)のこと。同時期から飲用されるようになった牛乳は、不治の病すら癒える不老長寿の妙薬で、体のみならず精神の働きも活発にするとうたわれた元祖スーパーフードだった。

時代は下って第2次大戦後、食料不足がやっと解消されつつあった1950年代前半に大きなブームを起こした「ハウザー食」は、これを毎日飲むと寿命が5年伸びて若く見えるとされた栄養ジュースだったし、白米は頭脳の働きを悪くするから日本人の主食はパンに変えようという動きも起こった。

人智を超えた奇跡的効能があるとされる食べ物は、ファッションフードの中でも一大ジャンルを成すのではないか。そう仮説を立てて1970年以降を注視すると、食べ物の価値観として「健康」の重要度がいっそう上がっていったことが見えてきた。

飽食の時代の80年代にはスポーツドリンク、食べるビタミン、豆乳、栄養ドリンク、食物繊維が人気を集め、バブル崩壊後にはテレビや雑誌、インターネット上に健康情報が溢れかえるようになった。寄せては返す波のように健康食品のブームが繰り返されて「健康になれるなら死んでもよい」と揶揄されるような健康ブームが広がり、あやしい健康食品の蔓延を許した。ついには死亡事故が起こるほど危険な健康食品も現れたのが平成時代だった。

より健康で、いつまでも若々しい体のまま長生きしたい。だれもが抱かずにはいられない欲望の受け皿になり、産業としても加速度的に拡大を続けているのが、これらヘルシーフードなのである。

そう思いを巡らせながら、日本人の健康観や健康食の変遷に絞り込んで調べてみると、あるはあるは。

万病を遠ざけると玄米菜食が奨励されたのは明治中期。大正時代から昭和初期にかけては本格的と呼んでよいほどの健康ブームが到来していた。当時の料理書や雑誌記事は、栄養があって健康に役立つことを家庭料理の基本に置き、タイトルや本文に「保健」「衛生」「滋養」「健康」「栄養」の語が濫用された。世界初の栄養研究機関、栄養研究所(現・国立健康・栄養研究所)が設立されたのは1920年(大正9)。それまで一般的だった「営養」を、体を営み養うだけでは足りない、栄えさせなければならないと「栄養」の字に統一することを強く主張したのは初代所長の佐伯矩(さいき・ただす)だった。

一口食べたら自然に嚥下するまで何度もよく噛む「完全咀嚼法」による痩身、若返りの妙薬「何首烏(カシュウ)」、宗教的な修行ではなく健康増進が目的の「断食療法」等々、新手の健康法も続々登場した。なにせ先行研究が少ない分野である。古い書籍や雑誌から掘り起こすしかないが、読めば読むほど知らなかった出来事が分かり、調べること自体にハマった。

冷静に考えれば、食べる(飲む)だけで、たちどころに病気が治って元気になったり、痩せて美しくなったりするはずはない。食べ物に含まれる栄養素が健康づくりに直結していることに異存はないが、しょせん食べ物なので即効性はないのが当たり前。それなのに、人は食べ物に医薬品と同等の効果を期待してしまう。しかも、どれほど教養があって理知的な人でも、ひとたび健康がからむと、もっともらしい疑似科学情報にころりとだまされがちだ。1975年に社会現象を巻き起こした「紅茶キノコ」の大ブームのとき、文壇の大御所作家や大物政治家、評論家、芸術家、芸能人……多数の良識ある著名人が口を揃えて神秘的で絶大な薬効を誉めそやしている資料を読み、私はそう確信した。

8月に上梓した本書を構想した当初は、病的なまでの健康ブームが席巻した平成期から現在までに絞るつもりだったが、書き進めるうち「どうしてこれが登場したのか」を掘り下げたくなって、明治から昭和期のエピソードも入れることにした。読者が古い話に興味を持ってくれるか心配だったが、戦後に代替食料としてクロレラの大量培養が試みられた話、高度経済成長期に石油を原料に人工肉が開発されていた話など、知られざる歴史的事実を紹介することができ、結果的によかったと感じている。

内容をざっと説明すると、1章は「これを食べれば健康になる」対「これを食べてはいけない」の抗争、2章は平成時代を軸に健康食品がどのように現れ、去っていったのかの記録。3章ではトクホやサプリ、機能性表示食品の誕生と定着までを検証する。培養肉やゲノム編集など最先端のフードテック、人が疑似科学情報にだまされやすい理由など、科学と食の関係を見るのが4章。5章と6章では1970年から今日までのダイエットの流行史を追った。

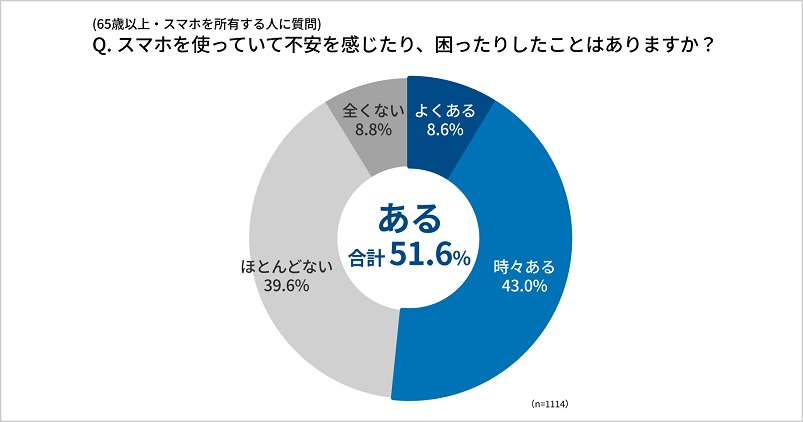

OECD(経済協力開発機構)が2013年に発表した「自分を健康だと思う人の割合」のグラフを見ると、左端が日本で右端がアメリカ。アメリカでは男女とも約90%が自分は健康だと思っているのに対し、日本は約30%と非常に低い。同じ年の調査によると、アメリカでは約40%近くが肥満なのに対し、日本人はたったの4%だった。

少し前のデータではあるが、アメリカ人はビヤ樽体型の肥満者が人口の半分近いのにもかかわらず、ほとんどの人が自分は健康だと思い、これほど健康に気をつけて太っている人が少なく、平均寿命が世界で屈指の高さの日本人の大半が自分は健康ではないとみなしているのは、ほとんどギャグである。

現代の日本では、健康であらねばという意識が強すぎるゆえに、よりレベルの高い健康を求める欲望が、これまで何度も健康食品とダイエットのブームを起こし、私たちはそれらヘルシーフードに熱狂し、ときに踊らされてきた。もうそろそろ、そこから少し解放されてよいのではないだろうか。もし食事の目的が健康になるためだけになったとしたら、そんな未来はディストピアである。

氾濫する健康情報に右往左往せず、適度なさじ加減で取り入れながら、食べることをもっと自然に楽しんでもよいかもしれない。日本人が累々と築いてきたヘルシーフードの足跡をひもとき、面白くてやがて悲しきエピソードを書き並べた本書を読んで、そんなふうに感じていただければうれしい。健康になることは私たちの義務ではないし、ときには不健康に生きる権利だってあるのである。

畑中三応子(はたなか・みおこ) 編集者、食文化研究家、ライター、フードジャーナリスト。編集プロダクション「オフィスSNOW」代表。