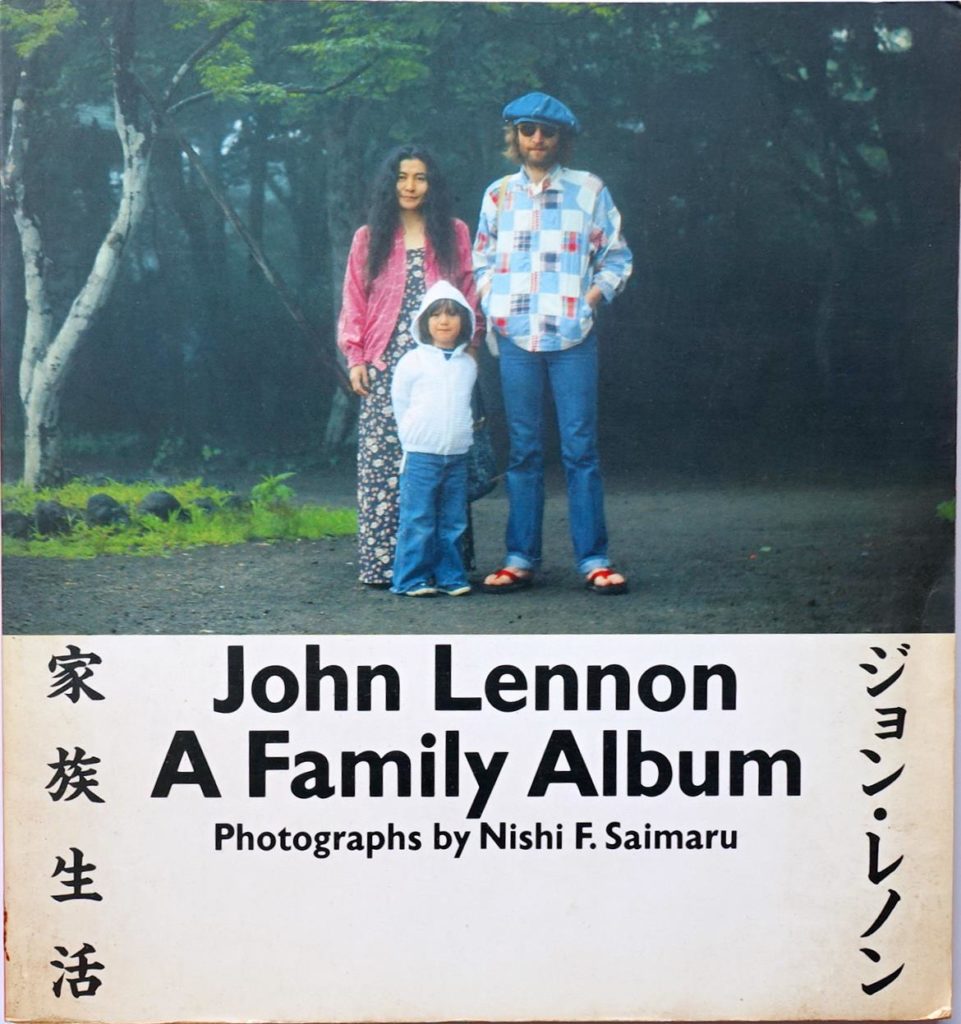

移民を扱う作品は多いし、美食もまたフランス映画の“主役”常連。その二つがモザイクのように合わさったのがこの5月に公開された『ウィ、シェフ!』(ルイ=ジュリアン・プティ監督)だ。未成年移民たちの苦境を描きつつも、ユーモアと軽快な会話で心を温めてくれる97分だ。

料理番組で名をはせるシェフのレストランで働くカティは、自信家で自分を曲げない性格。味より見た目を優先するシェフと衝突して店を辞めるが、自分の店を持つという夢は遠く、望むレベルの店に空きはない。やむなく移民支援施設の厨房に職を得るが、棚に並ぶ缶詰、質より量だと言い切る施設長、そして苦悩と不安を抱えてなんとかフランスに定住すべく、職業訓練校めざして学ぶ移民の少年たちに囲まれ、高級レストランでの仕事とは正反対の日々をスタートする。フランス南西部、ヌーベル・アキテーヌ圏コレーズにある施設の実話が下敷きになった物語だ。

郊外の“問題校”を扱う映画で実際の生徒たちが演技するケースは多いが、この映画でも物語と同じ境遇に置かれている青年たちがオーディションで選ばれている。親から離れフランスに入った彼らの背景はさまざま。国外追放の危機にさらされつつ、来し方を語る声は胸に迫る。だが、オドレイ・ラミー演じるカティに「ウィ シェフ!」と元気よく答える表情は明るく、離れた親と電話で話す青年とカティが交わすほほえみに、映画であることを忘れる場面もある。

彼らが置かれた危機的状況や、能力あるカティがぶつかる失業率の高さという問題がフランスの裏面とすれば、オモテの表現が美食。ラミーはこの作品に出演するために、ミシュラン一つ星レストランなどで5カ月間“修業”したといい、「厨房がこんなに権威主義的で軍隊のようなところだとは知らなかった」とフランスメディアにその苦労を語っている。カティがレストランを辞めるきっかけになった「ビーツのパイプオルガン」は、まさにどこかの星つきレストランでお目にかかれそうな一品。厨房で肉焼きやソース作り、皿洗いと分担して働く青年たちの真剣さ、故国の料理を語る生き生きとした笑顔はホンモノだ。

全体を見渡して支える施設長ロレンゾを演じたのは、『最強のふたり』で、首から下がまひした富豪フィリップ役で日本でも知られたフランソワ・クリュゼ。今回も松葉づえ姿だったが、これは撮影中に本当にケガをしたのだそうで、作品ではこれが120%生かされているのもさすがとしか言いようがない。

text by coco.g